LA STORIA DEI RIFUGIATI NEL SOTTOTETTO di Claudio Di Giampasquale

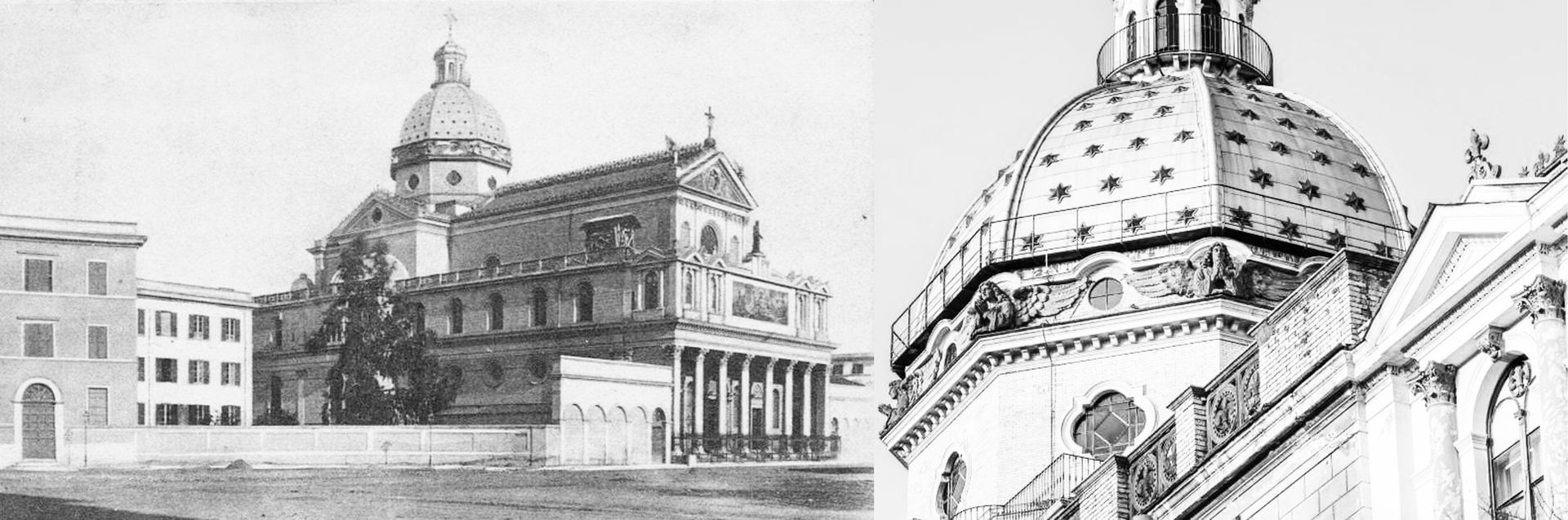

La chiesa di San Gioacchino è uno straordinario angolo di pace che si affaccia nel cuore del rione Prati all'imbocco di via Pompeo Magno da piazza dei Quiriti. Fu edificata a cavallo tra la fine del diciannovesimo secolo e l'inizio del ventesimo per volere del pontefice Leone XIII che ne affidò la costruzione agli architetti Raffaele Ingami e Lorenzo Maria De Rossi. La cerimonia di posa della prima pietra si tenne giovedi 1 ottobre 1891.

Era la mattina presto di lunedì 16 ottobre 1943 quando il blitz delle truppe tedesche della Gestapo riscrisse, per sempre, la storia dell'antico Ghetto capitolino situato non lontano dal quartiere Prati, oltre il fiume. Il disumano rastrellamento iniziato un'ora prima dell'alba, portò alla deportazione di oltre mille persone. Solo 16 si salvarono e tornarono dai campi di concentramento. Nei giorni che seguirono, la caccia agli ebrei di Roma divenne incessante e toccò anche il quartiere Prati. Diverse famiglie di commercianti che avevano il negozio lì nell'elegante quartiere, furono deportate.

Don Antonio Dressino parroco veneto della parrocchia di San Gioacchino, tra le più frequentate della zona, era disperato, non si dava pace. Spinto da grande coraggio, sostenuto dalla religiosa francese suor Margherita Bernès e da due parrocchiani, un papà l’ingegner Pietro Lestini e sua figliola Giuliana studentessa universitaria ventenne, tutti insieme ebbero la temeraria idea di far divenire gli ambienti della parrocchia palcoscenico di una straordinaria opera di salvataggio. La vicenda si svolse tra i mesi di novembre 1943 e giugno 1944. Una delle tante pregevoli pagine "scritte" dall’azione di eroici cittadini della capitale oltre che di sacerdoti e suore operanti a Roma, per salvare esseri umani dalla furia degli oppressori.

Grazie alla loro opera, trovarono rifugio nella chiesa oltre che cittadini romani di religione ebraica, anche alcuni ricercati politici e soldati italiani allo sbando. Nascosti inizialmente nelle sale del piccolo teatrino parrocchiale, successivamente grazie alla geniale idea dell'ingegner Lestini, tra la volta a botte e il tetto a capriate; in uno spazio che, per sfuggire a eventuali perquisizioni, venne murato fino alla Liberazione di Roma che avvenne tra domenica 4 e lunedì 5 giugno del 1944 quando le truppe americane del generale Mark Wayne Clark riuscirono a superare le ultime linee difensive dell'esercito tedesco ed entrarono nella città eterna senza incontrare resistenza tra l'entusiasmo della folla.

I duri mesi di segregazione dei rifugiati nella chiesa di San Gioacchino che precedettero, in quell’ambiente l’unico accesso era dall’occhione del timpano. Da lì passava tutto grazie a una carrucola, montata e smontata di volta in volta: acqua, cibo, rifiuti e i rifugiati stessi. Nello stanzone un po’ alla volta venne adibito un dignitoso gabinetto, portata la luce elettrica, una radio a valvole per ascoltare sommessamente con cautela cosa succedeva fuori nel mondo, dei fornelletti per riscaldare le vivande, un tavolo e delle sedie.

Ancora oggi quella soffitta, in cui la vita si svolgeva soprattutto di notte, ci parla grazie agli oggetti ritrovati (il gioco enigmistico Crox, carte da gioco, una serie di disegni su fogli di carta sulla vita dei rifugiati, ora custoditi in un armadio in sagrestia) e ai murales fatti dai rifugiati: tra cui un uomo che si copre il volto, un Cristo sofferente, una Madonna con bambino.

Osservando oggi l'angusto spazio sottotetto, a distanza di oltre ottant'anni, tutto è rimasto com'era prima.

Entrando nello scomodo vano d'accesso, poco più avanti, qualche calcinaccio e alcune bottiglie di vetro. Le travi di ferro che reggono il tetto, usate dai rifugiati da stendi panni, appaiono in controluce come una visione spettrale. La polvere ha fermato il tempo. All’ingresso, in terra, si trovano ancora i mattoni usati per murare l’ambiente. La cosa che colpisce, oltre al gelo d'inverno e al caldo torrido d'estate, è il silenzio. L’unico rumore sono le posticce assi di legno che scricchiolano muovendosi al passaggio.

Qui rimasero e resistettero nella semiombra diurna e al buio della notte trentaquattro adulti e Leopoldo un adolescente, persone che altrimenti sarebbero sprofondate nei baratri di Regina Coeli o gettati alle torture della Sicherheitspolizei (ovvero la Polizia di Sicurezza o SIPO, dalla quale dipendeva la Gestapo) al civico 145 di via Tasso il "mattatoio" del comandante Kappler.

È arduo immaginare come questi esseri umani abbiano potuto resistere per tutto quel tempo in un'ambiente così non salutare. E la cosa che stupisce di più, è la capacità che fu di queste persone d'organizzare in tali condizioni la propria quotidianità. Colpisce anche la speranza trasmessaci nell'ottimismo e nella creatività dei disegni lasciati sulle pareti.

Nonostante la drammaticità della situazione, la poca ospitalità della stanza, l’essere letteralmente murati vivi, il dover vivere in silenzio per non essere scoperti, quei rifugiati erano capaci di giocare, disegnare e divertirsi. Non si persero d’animo, organizzarono campionati di tressette e altri giochi di carte.

Di giorno la stanza era illuminata dal rosone centrale, unica fonte di luce, nonché unica via di comunicazione con il mondo esterno, dopo che il vano d'accesso al locale fu murato e mimetizzato. Da quel rosone al centro in alto della facciata proveniva da fuori tutto il necessario per sopravvivere: cibo, acqua, vestiti, medicine e appunto anche alcuni giochi per passare l'interminabile scandire del tempo. Fu costruito un argano per il carico e scarico.

La presenza e la vita di tanta gente in soffitta restò nascosta, fino alla fine. A tutti, compresi i parenti più stretti, ai

quali venivano recapitati messaggi, sempre controllati e perfino censurati dal filtro dell'ingegner Pietro Lestini, controllo necessario per evitare che trapelasse l’esistenza e il luogo del nascondiglio.

Perchè Prati era un quartiere difficile: si erano verificati atti violenti contro gli ebrei. Una signora di religione giudaica che vendeva rotoli di fettuccia al vicino mercato dell’Unità era stata portata via con il suo bambino. Altri ebrei erano stati razziati nei loro negozi. Da Prati proveniva il delatore di don Morosini, condannato a morte per il suo aiuto alla Resistenza. L’ospitalità della parrocchia era legata a un tessuto di solidarietà e di azione clandestina. C’era un fitto lavoro occulto nel quartiere che andava dal nascondere gli ebrei e le persone ricercate, sino a temerari atti d'organizzazione della Resistenza. Leopoldo Moscati il più giovane dei rifugiati: 15 anni ai tempi del sottotetto, ha poi spiegato l’anima dell’operato di quel gruppo di religiosi e di laici: «...un vero, puro e sincero spirito umanitario, senza che sia mai trapelato alcun interesse e pressione di carattere economico, religioso, politico…».

In tutta Roma ci furono religiosi, laici, famiglie, luoghi di culto e case private che costituirono un tessuto di protezione dei perseguitati dagli oppressori.

In memoria di padre Antonio Dressino, lo Yad Vashem (Ente nazionale per la Memoria della Shoah, istituito nel 1953) ha consegnato a lui e alla parrocchia il diploma di “Giusto tra le Nazioni”, un riconoscimento che li accomuna a Pietro e Giuliana Lestini e a Suor Margherita, anche loro insigniti della stessa onorificenza.