IL MOSTRO DELLA VIA SALARIA di Claudio Di Giampasquale

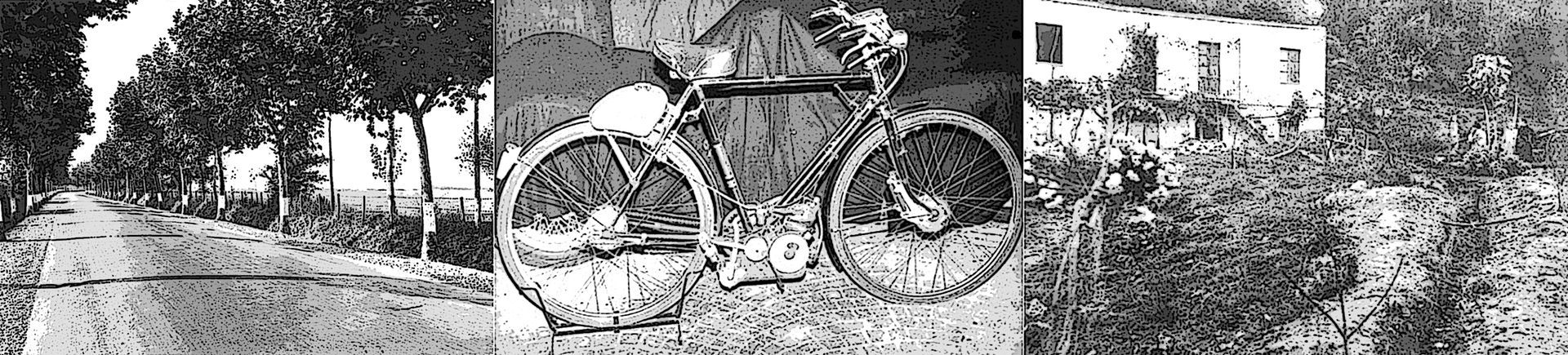

Questo è il racconto del "mostro di Nerola", il pezzo si limita semplicemente a raccontare i fatti di cronaca realmente accaduti, tralasciando le numerose leggende popolari derivate, che in fondo in fondo, nulla hanno di "provato". La terribile storia venne alla ribalta successivamente alla scomparsa di un uomo, un certo Alessandro Daddi, giovane impiegato al Ministero della Difesa che partì da Roma-nord a bordo del suo bicimotore "Cucciolo" imboccando la via Salaria, alla volta del natio paese di Contigliano, tornava a trovare i genitori. Sua mamma e altri familiari lo aspettavano per cena. Ma Alessandro, lì, non arrivò mai.

la PREMESSA DI UN INCUBO

Il racconto si colloca in uno scenario al confine tra due epoche storiche, in una linea sfumata, non sempre netta, che segnò il passaggio da un periodo di distruzione a uno di ricostruzione e trasformazione sociale. Questo confine non fu solo geografico, ma anche psicologico e culturale, influenzato dalla memoria collettiva da ricordi vaghi, non sempre definiti, al limite tra reale e misterioso. La sordida ribalta è a quarantasette chilometri da piazza Venezia, al confine tra la campagna romana e la Sabina, sulla sinistra del basso corso del Tevere, esattamente lungo la "Salaria" un'antica via consolare romana, che già dai tempi del regno di Servio Tullio (circa seicento anni prima della nascita di Cristo) collegava Roma al mar Adriatico. Prima d'immettersi nella profonda Sabina, la lunga strada consolare passa sotto le propaggini settentrionali dei "monti Lucretili" una breve catena montuosa che fa parte del subappennino laziale, ebbene, a un certo punto, venendo da Roma andando verso est, guardando in sù a destra, appare un paesino medievale arroccato sulle rocce di un'altura a oltre quattrocento metri, il suo nome è Nerola, un borgo noto per il suo suggestivo Castello Orsini che domina il paesaggio, un luogo ricco di storia, con origini che risalgono probabilmente all'antica città sabina di Regillo. Siamo al quarantasettesimo chilometro della via Salaria.

Negli anni Quaranta e Cinquanta dello scorso secolo, molte persone adattavano motori alle biciclette per spostarsi più facilmente, in gruppi o da soli, soprattutto verso i paesi limitrofi, ma anche più lontano, addirittura ai limiti della provincia e oltre. Questa pratica, nota come "motorizzazione delle biciclette", era assai diffusa nella capitale, e rappresentava una soluzione economica per superare le difficoltà di spostamento per svago o per lavoro e pendolarismo, in un periodo in cui le automobili, le vespe e le lambrette erano ancora poco diffuse e costose. Erano mezzi particolari, "a metà strada tra chi può e chi non può", come ad esempio, il "Il Cucciolo", un bicimotore monocilindrico equipaggiato su telaio tubolare. A proposito di questo semplice veicolo a due ruote, si narra ancora oggi un fatto di cronaca che suscitò a Roma non poca inquietudine e orrore, un fatto su cui la voce di popolo nel tempo ha montato e gonfiato inverosimili leggende ai limiti del cannibalismo.

IL MOSTRO DI NEROLA

Si chiamava Ernesto Picchioni, abitava in una umile casa rurale di due piani isolata, costruita in pietra e legno, al quarantasettesimo chilometro della via Salaria. Picchioni l'abitò abusivamente dal 1944 con sua moglie Angela Lucarelli e i loro figli. Arrivarono lì dal vicino paese di Ascrea nella limitrofa provincia di Rieti a poca distanza dal lago di Turano. Ambedue non avevano ancora quarant'anni. Immaginare quella lucubre stamberga quando calava la notte, completamente avviluppata dal buio, fa venire i brividi. Diveniva un luogo sinistro, demoniaco con atmosfere buie, spaventose, degne del più terrificante film horror. Un ambiente che probabilmente scatenò nell'animo malvagio di Picchioni gli istinti più brutali che l'essere umano possa avere. Il folklore popolare di Nerola, quasi mezzo scolo prima della vicenda di Picchioni, attribuisce a quella stessa casa al chilometro 47 della via Salaria una sorta di potere funesto (anche perchè 47 è il numero del “morto che parla” nella smorfia napoletana) quando già disabitata, vi venne rinvenuto il corpo d'un uomo barbaramente ucciso, un individuo che guardacaso aveva proprio quarantasette anni. Sul finire della seconda guerra mondiale e immediatamente dopo, il confine tra realtà e superstizione vacillava, i tempi erano violenti, non era difficile che ci fossero vendette personali e rese dei conti tra partigiani ed ex fascisti, su questo le autorità chiudevano un occhio, a volte. Ma la scomparsa di Alessandro Daddi, l'impiegato che transitò lì col suo bicimotore venendo da Roma risultò subito molto strana. Tutta la Salaria fu scandagliata meticolosamente, da Porta Pinciana a Monterotondo, da Passo Corese a Osteria nuova, fino all'altezza del bivio nei pressi del Santuario di Fonte Colombo e tutto il percorso che porta fino a Contigliano. Nulla di evidente, non vi era traccia del biciclo motorizzato di Daddi. Vi fu un particolare che destò i sospetti degli investigatori: a chilometro quarantasette dell'antica consolare romana sull'asfalto vennero ritrovati ai bordi chiodi, vetri e sassi affilati, come se qualcuno avesse voluto tendere una trappola ai malcapitati rari veicoli che transitavano, facendo loro bucare i pneumatici per farli fermare.

NELLA TELA DEL RAGNO tratto da un pezzo di Francesca Bernasconi su "Il Giornale"

Chiodi, candele e una casa accogliente. Erano gli ingredienti che Ernesto Picchioni, ribattezzato dalle cronache come "il mostro di Nerola", utilizzava per attirare le sue vittime in trappola. Le aspettava, come fa un ragno con le mosche, dopo aver tessuto la tela. Poi le colpiva, le uccideva, rubava tutto quello che possedevano e le seppelliva in giardino. Così, il chilometro 47 della via Salaria, che da Roma porta a Porto d'Ascoli sul Mare Adriatico, divenne tristemente noto negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quando Picchioni iniziò a colpire.

«Lui è il primo serial killer italiano della storia moderna»", ha spiegato la giornalista Rita Cavallaro, autrice insieme a Emilio Orlando del libro "22 gradini per l'inferno. Dal mostro di Nerola al depezzatore di Roma. I serial killer italiani nella scala del male", edito da Male Edizioni di Monica Macchioni, che analizza gli assassini seriali italiani, per capirne il grado di malvagità.

Chi era Ernesto Picchioni?

Nato nel 1906 a Ascrea (Rieti), Ernesto Picchioni era andato ad abitare vicino a Nerola, in una casa costruita su un terreno che si estendeva al lato della via Salaria. «Ha iniziato ad agire nel periodo della Seconda Guerra Mondiale» Ha precisato la giornalista Cavallaro «Era un periodo in cui c'erano guerra, fame e disagio sociale ed erano stati creati dei quartieri per i reietti. Durante e immediatamente dopo la guerra, le persone povere e quelle che vivevano nell'emarginazione e nel disagio erano tante. L'uomo che divenne il mostro di Nerola era tra queste».

Era un contadino che per vivere, a suo dire, vendeva lumache. Picchioni viene descritto come un uomo tarchiato, basso, robusto. Un volto chiuso, come il guscio di una grossa noce. Mani grandi, forti, abituate alla zappa e all'aratro. Occhi piccoli nascosti sotto sopracciglia folte e sporgenti. Era una persona senza cultura, appartenente al basso ceto sociale e non aveva un lavoro, un perditempo. Passava le giornate senza far nulla se non giocare a dadi, frequentare bische clandestine e andare a bere nelle osterie fino a ubriacarsi.

Viveva insieme alla moglie Filomena e ai loro quattro figli, tre femmine e un maschio. Picchioni aveva ottenutao la casa dove abitavano con la forza. L'uomo infatti aveva aggredito il proprietario del fondo e lo aveva colpito con una pietra. Per questo era stato condannato a scontare alcuni mesi di carcere, ma poi aveva continuato a vivere in quella casa insieme alla famiglia. E anche lì, nel focolare domestico, Picchioni non risparmiava botte, minacce e insulti. Per lui, la moglie andava comandata e sottomessa, con botte e soggiogamento psicologico. In questo quadro, lui agiva sempre con carattere da despota e manipolatore, sia all'interno che all'esterno della famiglia, attuando minacce per cercare di imporre la sua volontà. Fu in questo contesto che iniziò ad agire il "mostro".

«Vieni nel mio salotto», disse il ragno alla mosca in una poesia scritta nel 1829 da Mary Howitt. Il ragno gettava l'esca per far cadere in trappola la sua preda, senza muoversi dal suo nascondiglio. Lo stesso faceva Ernesto Picchioni. Ma la sua tela era fatta di chiodi e candele. Infatti aveva messo a punto una strategia efficace, che gli permetteva d'attirare a sé le sue vittime, che ignare entravano volontariamente in casa sua. Buttava dei chiodi per terra e quando qualcuno passava in bicicletta o in motocicletta bucava. Così chi percorreva la via Salaria si ritrovava con una gomma forata. Intorno c'era il nulla. Impossibile chiedere aiuto ad altri. Poco lontano, i passanti scorgevano qualcosa, Dice Rita Cavallaro: «Si vedevano solo le luci fioche della casa di Picchioni. Lui lasciava accese apposta le luci delle candele per farsi vedere. Perché era l'unica cosa che si vedeva nel buio e attirava così le sue vittime». Chi era in difficoltà si avvicinava a casa sua e vi trovava un contadino gentile e disponibile. Una volta aperta la porta, il mostro recitava la sua parte e, come un ragno, le attirava all'interno. La commedia consisteva nell'offrire aiuto, cibo e vino. Poi di ospitarle per la notte, dicendo loro che l'indomani li avrebbe aiutati a cambiare la gomma. Ma quando il malcapitato di turno s'addormentava, l'assassino entrava nella stanza, colpiva e uccideva brutalmente. Una volta morto, il mostro portava via alla vittima tutto quello che aveva, soldi, gioielli e lo spogliava anche dei vestiti. Poi lo faceva a pezzi e una parte la sotterrava e l'altra la dava in pasto ai maiali. Otto fu il numero delle vittime accertate ma, secondo le dichiarazioni della moglie, ce ne sarebbero molte, molte di più. Difficile il riconoscimento dei resti, dato che non si trovarono più di otto corpi. Sicuramente, se non fosse stato arrestato, avrebbe continuato a uccidere. E probabilmente non avrebbe colpito solo persone estranee. I carabinieri, avevano scoperto che lui aveva già messo in conto anche di sterminare la sua famiglia, sia la moglie che i figli. Ma fu proprio la sua famiglia a fermarlo.

Un giorno, infatti, la moglie Filomena uscì di casa con una scusa e corse alla stazione dei carabinieri e raccontò tutto. Venne fuori chi era davvero Ernesto Picchioni. La moglie parlò degli omicidi, della trappola messa a punto dal marito, che aveva costretto lei e il figlio Angelo a scavare la fossa dell'orto, dentro la quale seppelliva i resti delle sue vittime. Confessò d'essere stata costretta a seppellire i cadaveri, sotto la minaccia di fare la stessa fine. Costrinse anche gli altri figli, Valeria di 10, Carolina di 8 e Gabriella di 4 e la vecchia madre Clorinda, vivevano sotto l'incubo del malvivente. Una volta costrinse la moglie e il figlio più grande a scavare una fossa e poi disse: «Qui ci metterò voi e tutti gli altri se fiaterete». Fu forse anche questa paura a spingere Filomena a parlare. Fu grazie alla moglie che venne fuori tutto. Altrimenti nessuno avrebbe mai immaginato l'orrore che aveva messo in scena in quegli anni. Perché in quel tempo, con la guerra, la scomparsa di una persona non rappresentava un evento straordinario.

Il processo contro l'uomo ormai conosciuto come "il mostro di Nerola" iniziò nel marzo del 1949 e, in tribunale, la moglie raccontò nuovamente gli orrori commessi dal marito. Il 13 marzo 1949, la Corte d'Assise di Roma condannò Ernesto Picchioni a due ergastoli e 26 anni di carcere. I giudici lo ritennero "un simulatore". Ma, successivamente, il direttore del carcere nel quale il mostro scontava la sua pena accertò che l'ergastolano non era completamente padrone di sé e Io fece ricoverare al manicomio giudiziario di Reggio Emilia, dove egli fu trattenuto per quattro anni.

Ma, la perizia accertò l'assenza d'infermità mentale, che il Picchioni intendeva simulare: «Al termine delle osservazioni cui è stato sottoposto, il detenuto in oggetto è risultato esente da infermità mentale in atto». Si legge nella perizia riportata su La zona morta «Egli presenta solo le note di una costituzione neurodegenerativa originaria ed esibisce disordini del pensiero e della condotta di natura chiaramente intenzionale». Nel 1954 l'Appello confermò la condanna all'ergastolo e nel 1956 la Cassazione rese definitiva la sentenza. Ernesto Picchioni morì in carcere nel maggio del 1967.

il racconto del mitico cicalone

Simone Cicalone, che al secolo di cognome fa Ruzzi,è un grande appassionato di arti marziali, Una decina d'anni fa decise di mollare tutto, negozi, computer e dintorni, per dedicarsi alla sua vera vocazione: insegnare alla gente a fare a cazzotti. Così fondò un canale video che chiamò, per essere chiaro, «Scuola di botte». E fu subito un successo che Ruzzi, nel frattempo divenuto Cicalone (un omaggio a Carlo Delle Piane e al Sordi di Un americano a Roma), trasformò presto in altro: uno dei format più seguiti. Il titolo è giusto un’esca. indirizzata a un pubblico del giorno d'oggi, che in questi anni s'è entusiasmato di fronte al racconto della periferia di Roma e di altre città italiane e delle mitologie delinquenziali. Ecco la sua versione del racconto del mostro di Nerola.