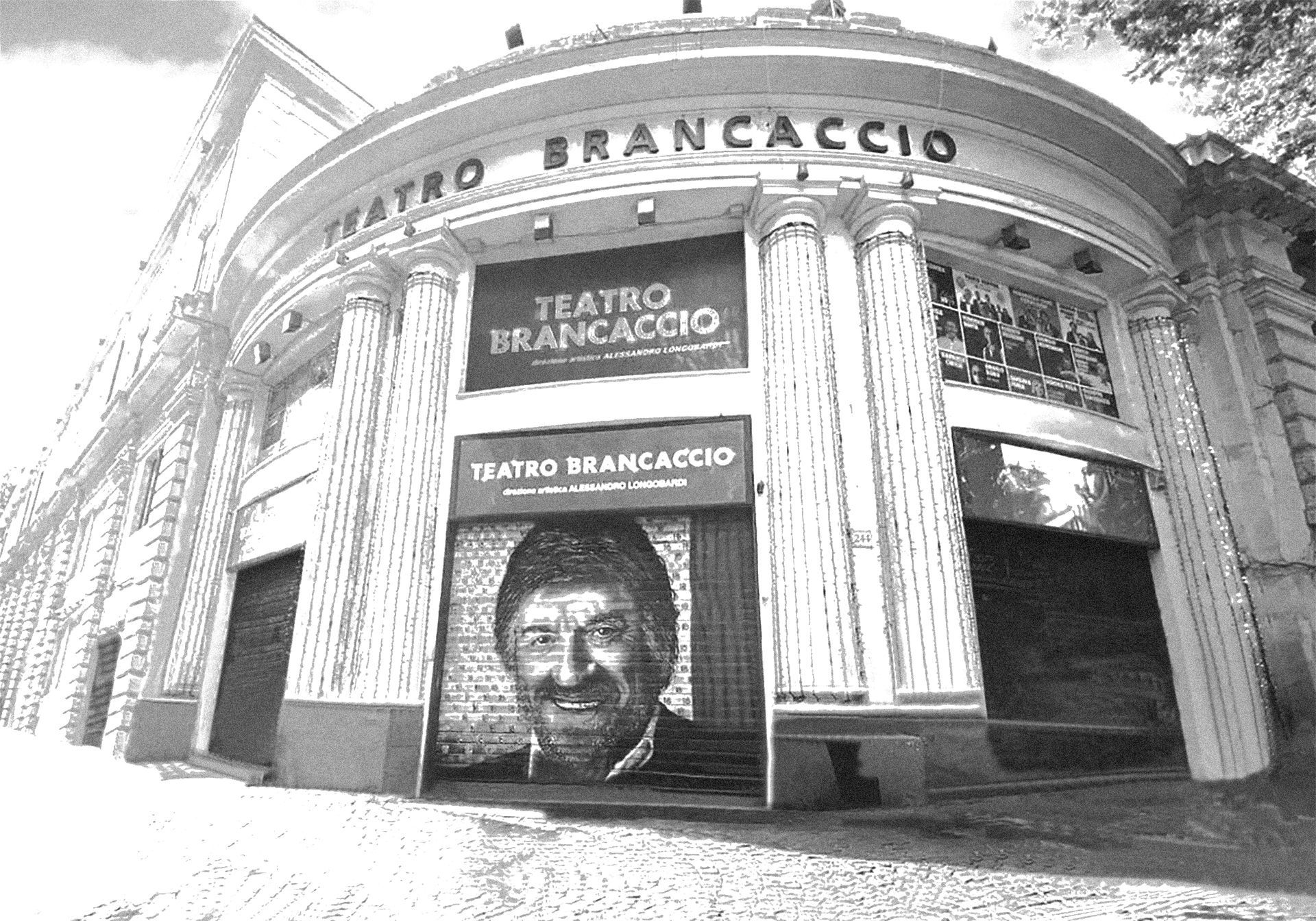

IL TEATRO BRANCACCIO, ICONA DELLA CAPITALE di Claudio Di Giampasquale

Sul colle Esquilino, il Brancaccio s'affaccia all'incrocio tra via Merulana e via Mecenate. È da sempre uno dei palcoscenici più ambiti dai protagonisti e uno dei teatri più amati nella capitale. Tra le tante esibizioni, commedie e spettacoli che si sono susseguiti in più di un secolo, uno di quelli che i romani portano maggiormente nel cuore è senza dubbio l'ultimo concerto di Fabrizio De André. Si tenne la sera di San Valentino del 1998. Fu una straordinaria esibizione, con una band di bravissimi musicisti, tra cui i suoi figli Cristiano e Luisa Vittoria. Undici mesi dopo quell'indimenticabile concerto romano, Faber se ne andò.

TUTTO INIZIÓ COME UNA FAVOLA E poi CON LA PRESA DI ROMA

Il racconto del teatro Brancaccio inizia come una favola:

«C'era una volta un principe...» e sì uno di quelli veri, in carne e ossa. Era il principe Salvatore Brancaccio rampollo di una delle più blasonate famiglie dell'antica nobiltà partenopea le cui memorie rimontano all'Alto Medioevo. La sera del 30 aprile 1868 questo bel principe fu invitato a una festa da ballo nella grande sala bianca di Palazzo Pitti, aveva ventisette anni. Correvano i tempi in cui Firenze era la capitale del regno, un giovane regno quello d'Italia che di anni ne aveva solo sette. Lo sfarzoso evento di quel giovedi di fine aprile si teneva in onore del recente matrimonio tra il ventiquattrenne Umberto principe ereditario al trono figlio primogenito del primo re Vittorio Emanuele II di Savoia e la diciassettenne principessa Margherita nipote diretta di Giovanni I sovrano di Sassonia.

Le nozze dei due giovani Savoia erano state celebrate al Palazzo Reale di Torino nove giorni prima e i due freschi sposi si godevano la luna di miele in giro per un regno ancora privo della città capitolina governata dall'ultimo Papa Re, Pio IX, ormai arroccato all'interno delle mura aureliane. Passeranno pochi mesi e Roma capitolerà all'esercito regio e sarà una mattina di martedi. Il 20 settembre 1870 alle cinque e dieci i cannoni dell'artiglieria del settimo reggimento dell'esercito apriranno una vasta breccia nelle mura, esattamente trenta metri a destra di Porta Pia, per consentire l'assalto a "passo di corsa" del dodicesimo battaglione Bersaglieri incitato dal suono della tromba di Niccolò Scatoli. Quei bersaglieri non saranno allo sbaraglio, ma seguiti dal resto della retroguardia armata dei fanti agli ordini del generale Raffaele Cadorna. Ci sarà un feroce scontro contro la stoica forza d'armi pontificia nel quale quegli eroici militari italiani determineranno il tracollo dell'esercito di Dio agli ordini del generale tedesco Hermann Kanzler. La bandiera bianca verrà issata lungo tutta la linea delle mura. Sarà da quel momento al canto dell' inno di Gobetti che la città dei cesari apparterrà all'Italia. Quel martedi mattina lì perderanno la vita quarantotto ragazzi italiani e diciannove ragazzi che tenteranno di difendere la sovranità del Papa Re.

Ma rifacciamo un balzo indietro nel tempo di ventinove mesi, torniamo alla sontuosa festa fiorentina di gala. Fu tra un valzer e l'altro che il nostro bel principe rimase colpito dai modi eleganti e gentili di una graziosa damigella di compagnia della poco più che fanciulla Margherita di Savoia, la futura regina che sarà tanto amata dal popolo, adorava quella sua dama, anche lei giovanissima, era la sua preferita, quella con la quale si confidava e "pettegolava" di più. Era la poco più che ventunenne Elizabeth, una facoltosa ragazza dell'alta società newyorkese discendente da una nota famiglia di imprenditori all'avanguardia nella produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici.

Sarà stata la forte attrazione dell'uno verso l'altra, sarà stata una forte intesa al dialogo e interessi comuni, o magari la loro straordinaria valzer-compatibilità, o probabilmente la magia della luna e dell'aria fiorentina, fatto stà che deflagrò un "colpo di fulmine" che portò i due benestanti ragazzi a frequentarsi ogni giorno sin da quella magica sera. Si "innamorarono consapevolmente" come doveva spettare ai rampolli delle casate d'alta società, con il consenso delle reciproche famiglie. Passorono due anni e si sposarono, a Parigi. Dove vissero per pochi mesi.

Subito dopo l'annessione della città eterna al Regno d'Italia, Salvatore e Elizabeth decisero di vivere a Roma, presso la residenza dei principi Ruspoli nell'omonimo palazzo nobiliare in via del Corso, dove vivevano anche i facoltosi genitori di lei Hickson Woolman Field jr. e Mary Elizabeth Bradhurst Field che in occasione delle nozze parigine avevano concesso alla loro figlia di portar in dote "la bellezza" di un milione di dollari d'allora (corrispondenti a circa ventidue milioni di dollari di oggi). I Field avevano perso da pochi anni la primogenita e per ciò riversarono buona parte del loro patrimonio alla giovane sposa.

Non passò molto tempo e Roma venne proclamata capitale. Affinchè la famiglia potesse prender degnamente il proprio posto nella giovane corte reale, Salvatore Brancaccio e Elizabeth Field-Brancaccio decisero d'utilizzare il lauto patrimonio ricevuto per l'edificazione di un grande palazzo nobiliare che portasse il loro nome e il relativo blasone dello stemma gentilizio.

Acquistarono dal comune di Roma la chiesa, il convento, l'orto e il vasto giardino di Santa Maria della Purificazione ai Monti, beni assegnati al demanio comunale in seguito alla soppressione delle congregazioni religiose dopo l’unità d’Italia. Era un'area situata tra il colle Esquilino e il colle Oppio nell'ambito degli antichi «horti Maecenatis» (immensi giardini di proprietà del ricco Gaio Cilnio Mecenate potente consigliere ed amico dell'imperatore Augusto) sul sito delle succesive terme di Traiano che includeva un grande parco cresciuto sulle rovine, dominato dall'antica torre di Mecenate da cui, leggenda narra, Nerone assistette al grande incendio di Roma.

Per la costruzione del loro palazzo, Elizabeth e Salvatore incaricicarono Gaetano Koch uno dei più celebri architetti della capitale. Il celebre professionista romano delineò i progetti della sfarzosa opera che si sviluppò in tre fasi a partire dal 1879 seguendone direttamente in primis la prima, che durò quattro anni, la più importante perchè dettò lo stile di Palazzo Brancaccio, ultima residenza nobiliare nel cuore di Roma.

Koch richiamò il “classicismo barocco” racchiudendo nell'opera edile i caratteri dello sfarzo e dell’eleganza ma con una linea di continuità tipica dell’arte classica. Esaltandone le linee curve dagli andamenti sinuosi, spazi dedicati a pittura, scultura, stucchi e specchi, con suggestivi giochi di luce ed ombre, il tutto in un'equilibrata esuberanza decorativa.

Successivamente dopo pochi anni, nella seconda fase, i lavori d'accrescimento, voluti in particolar modo da Elizabeth, proseguirono con l'architetto Luca Carimini che perfezionò e aumentò gli spazi interni ed esterni della grande residenza, con la stupenda Casina di caccia e il giardino per i giochi dei tre figli: Carlo, Eleonora e Marc’Antonio.

grazie a don salvatore, nasce il teatro mOrgana

Passò il tempo e terminò l'Ottocento. Purtroppo nel settimo anno del nuovo secolo, a sessant'anni, la principessa americana si spense a causa di una grave malattia. Trascorsero ancora due lustri da quel triste evento e si compì la terza fase di edificazione della sfarzosa residenza. L'ormai settantaquattrenne don Salvatore Brancaccio da sempre amante delle belle arti e del teatro, incaricò gli architetti Carlo Sacconi e Rodolfo Buti alla realizzazione di un'ala estrema della residenza che elevasse la relativa porzione di giardino in quello spazio a terrazza, che inoltre contenesse all'interno un teatro che si affacciasse su strada e che il tutto completasse definitivamente la capienza della grande proprietà acquistata con l'amata Elizabeth.

Quell'arena, elegantemente strutturata nell'ala di Palazzo Brancaccio (che s'affacciava sulla nuova lunga e sontuosa strada che tagliava «campus Meruli», che collegava il Laterano a Santa Maria Maggiore) fu inaugurata la sera di domenica 16 gennaio 1916 con il nome di Teatro Morgana, scelto da don Salvatore per ricordare quel personaggio femminile della mitologia anglosassone, un pò fata e un pò maga, tanto amata nei racconti di fanciullezza della sua amata Elizabeth al punto di rimanerle nel cuore guardiana delle aspettative di sempre: per lei la fata Morgana eroina d'infanzia simboleggiò nei suoi sei decenni di vita il "miraggio" e di conseguenza la musa portatrice del talismano di "speranza".

Il Teatro Morgana divenne subito uno dei principali poli d'attrazione della "nuova borghesia romana", posizionato in un punto strategioco su una delle arterie principali nel cuore del nuovo quartiere umbertino all'Esquilino.

Arrivarono gli anni del ventennio e all'epoca il mondo dello spettacolo teatrale sentiva la forte esigenza di rinnovarsi per riuscire a competere con la nascente arte cinematografica.

Erano i tempi del nuovo "teatro d'avanguardia" dove l’attore prendeva il sopravvento con la sua capacità interpretativa e con la sua fisicità, entrando in contatto diretto con il pubblico attraverso uno scambio rituale e metafisico, che andava oltre la semplice fruizione della messinscena come semplice rappresentazione. Nei più prestigiosi teatri romani come il Sala Umberto, il Quirino, il Sistina, il Politeama Adriano, il Teatro Valle, l'Eliseo, eccetera eccetera l’essenza delle avanguardie teatrali ritrovava nello scambio reciproco di energie tra spettatore e attore il legame comunitario, rituale e magico. Il Teatro Morgana all'Esquilino era uno di questi. Con il governo Mussolini il futurismo, il dadaismo e il surrealismo, contribuirono anche a Roma alla nascita di nuove forme di spettacolo come il

"teatro della crudeltà" di Antonin Artaud, la

"drammaturgia epica"

di Bertold Brecht e il

"teatro dell'assurdo" di Samuel Beckett ed Eugène Ionesco.

Lunedì 14 gennaio 1924 don Salvatore Brancaccio si spense. L'attività del Morgana continuò per diversi anni ancora ma sempre più a fatica in quanto gli eredi Brancaccio erano presi da tutt'altre attività. Per un lungo periodo chiuse i battenti sino a che fu rilevato da privati esperti del settore dello spettacolo e rimodernato al suo interno nella sua attuale configurazione con due foyer, un’ampia platea e due livelli rialzati: prima e seconda balconata, per circa duemila posti dell’epoca. Cambiò nome e divenne il "Teatro Politeama Brancaccio" che per la seconda volta inaugurò nel 1937.

Da allora ha ospitato il meglio del teatro e dello spettacolo con artisti famosi italiani e internazionali tra cui Ettore Petrolini, Totò, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Gigi Proietti e musicisti del calibro di Louis Armstrong. Sino al mitico concerto di Jimi Hendrix nel maggio del 1968. Poi per motivi economici tornò un decennio di buio con una nuova chiusura, che durò fino al 1978.

Furono due immensi artisti poco più che trentenni a riaccendere la luce del Brancaccio: Gabriele Lavia e Gigi Proietti. Grazie al loro amore per la recitazione, in tutte le sue forme, e al loro straordinario impegno, "ci credettero" e riuscirono a trovare le risorse necessarie per riaprire i battenti, dando anche vita al "laboratorio di esercitazioni sceniche" dal quale uscirono artisti come Enrico Brignano, Flavio Insinna, Gianfranco Jannuzzo, Rodolfo Laganà, Francesca Reggiani, Massimo Wertmüller, Gabriele Cirilli, Nadia Rinaldi, Chiara Noschese, eccetera eccetera. Nei primi sette anni del terzo millennio Proietti ne ha tenuto la direzione artistica insieme a Sandro Merli. Passata poi a Maurizio Costanzo: ecco un interessante articolo del giornalista Michele Serra a proposito di quel tanto discusso "passaggio di consegne" avvenuto nel 2007, un pezzo che fa riflettere non poco...

Dal 2012 il nostro prestigioso tempio dello spettacolo è affidato a un ottimo direttore artistico Alessandro Longobardi, indiscutibile professionista, amante della cultura teatrale in tutti i suoi aspetti, già direttore del Sala Umberto e grande sostenitore del teatro nella capitale non solo nel centro città, Longobardi ha infatti rigenerato diversi spazi culturali anche in aree periferiche

Il Teatro Brancaccio in questo terzo millennio si colloca, per capienza, qualità della gestione e numero di eventi tra i primi teatri in Italia. In seguito a nuove ristrutturazioni, è uno dei teatri più avanzati tecnologicamente con un’attenzione al rispetto dell’ambiente e della salute degli spettatori e all’accessibilità per i disabili.

Ospita addirittura al secondo piano una versione di se stesso in miniatura il «Brancaccino» ossia un contenuto spazio polifunzionale dotato di palcoscenico che può ospitare all’incirca un centinaio di spettatori. Al momento, questo limitato spazio viene destinato a due rassegne delle quali una è chiamata «Lo spazio del racconto» dedicata ad approfondire gli esiti della drammaturgia contemporanea. L’altra il «Brancaccino, teatro ragazzi» si propone l'intento di avvicinare i giovanissimi a questo meraviglioso mondo.