LA TORRE DÉ CONTI SOPRA IL TEMPIO DELLA PACE di Claudio Di Giampasquale

Alle ore 11:20 di lunedi 3 novembre 2025, durante lo svolgimento di nuovi lavori di restauro, la «Torre dé Conti » è parzialmente crollata provocando tra gli operai al lavoro nel cantiere un morto e tre feriti. A venir giù è stato il contrafforte centrale del lato verso sud che ha causato il collasso di parte del sottostante basamento a scarpa. Un secondo crollo ha interessato parte del vano scala e del solaio di copertura. La Torre che per anni aveva ospitato uffici amministrativi pubblici, era chiusa dal 2007 e per il suo recupero è stato stanziato uno dei finanziamenti più consistenti del Pnrr “Caput Mundi”: sei milioni e novecentomila euro.

il racconto della sfortunata torre

I fori imperiali e tutti i gli splendidi antichi edifici contenuti, vennero tristemente depredati nel corso dei secoli. Persino tutto il travertino che rivestiva la Torre dé Conti sparì non si sà dove lasciando l'intero pinnacolo sguarnito. Lo scempio più emblematico si ebbe nel Rinascimento quando papa Giulio II decise di sfruttare tutta la zona come cava di materiali da riutilizzare, fortunatamente con buone intenzioni e per un costruttivo progetto di rinnovamento edilizio e artistico della città: basti pensare che il pontefice Giuliano della Rovere fu patrono di artisti geniali come Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio, nonché iniziatore dell'opera della Basilica di San Pietro, fondatore dei Musei Vaticani e istitutore della Guardia Svizzera pontificia.

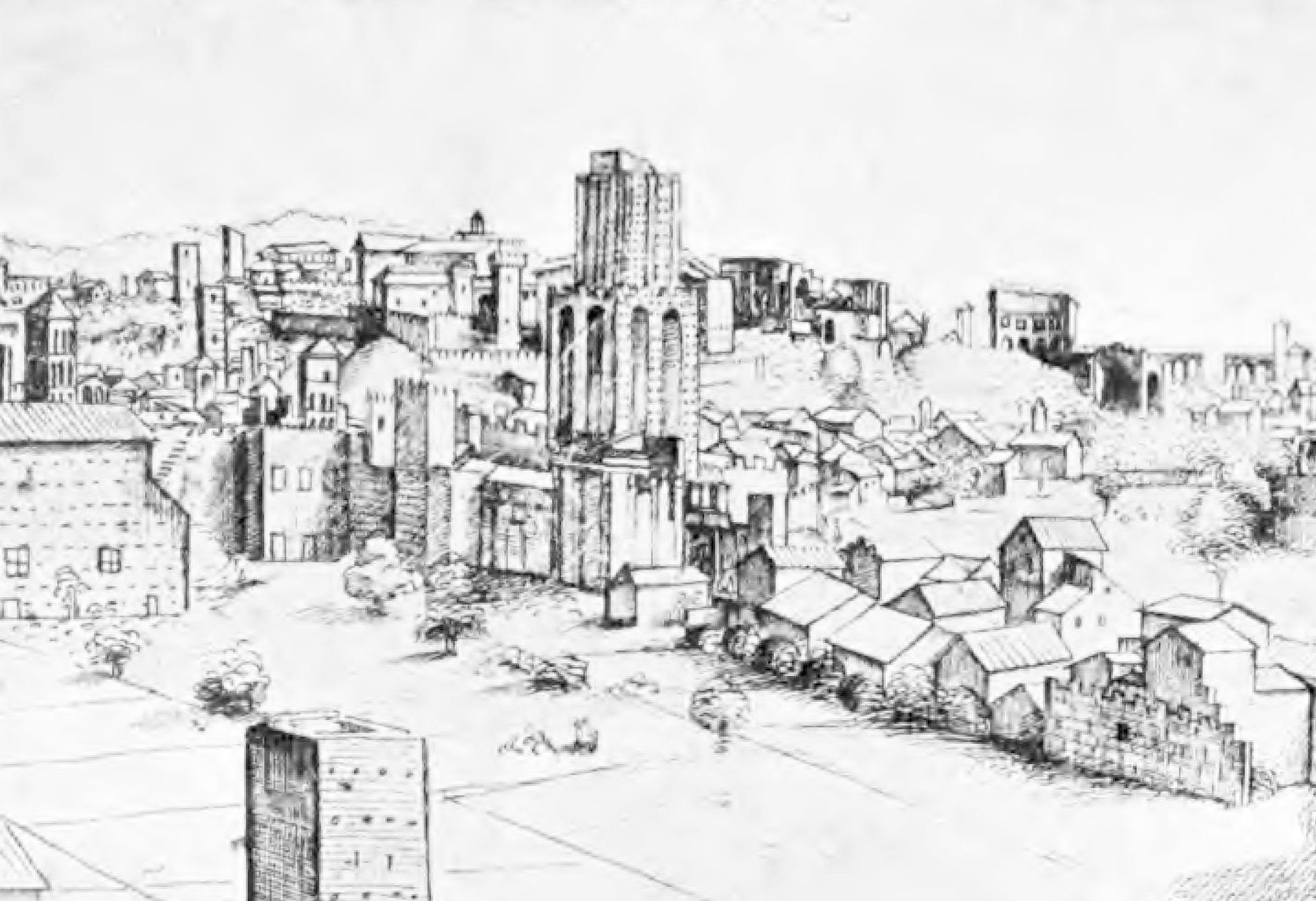

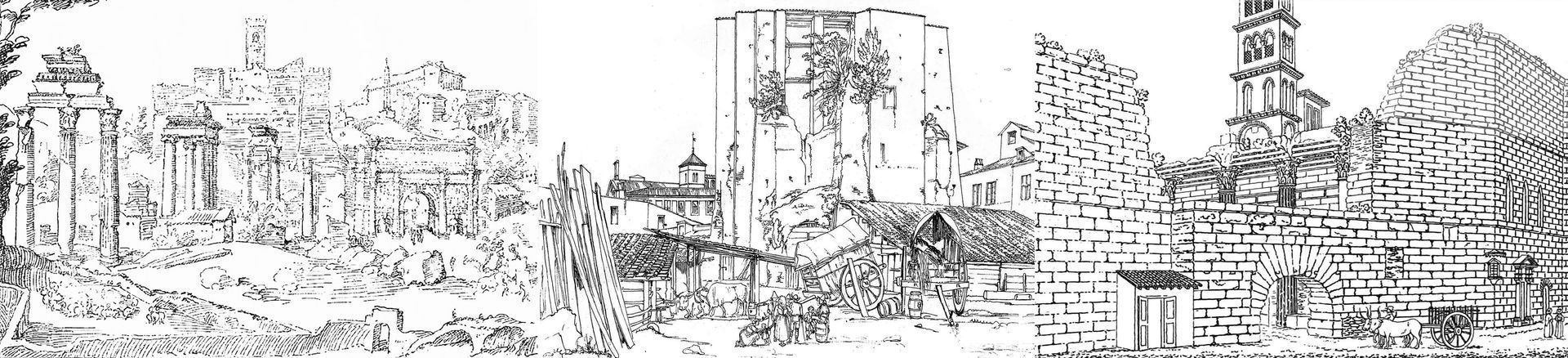

Qui di seguito, nella prima foto a sinistra, un antico disegno mostra la zona dove nell'epoca medievale sorgeva la Torre dé Conti, il largo attiguo agli antichi fori era molto più piccolo, circondato da case popolari. Lo slargo si chiamò dal Cinquecento sino alla prima metà del Novecento "piazza delle Carrette" (si tratta dello spazio che oggi corrisponde più o meno a largo Corrado Ricci). Nelle seconda e terza foto qui sotto ecco com’era l'area prima del 1933, con il "palazzo Nicolini Severi" a fianco del torrione. L'edificio venne abbattuto nell'ambito delle demolizioni per la realizzaziodi della "via dell'Impero" (oggi via dei Fori Imperiali) come s'evince dietro il pinnacolo nella quarta foto a destra. La Torre dé Conti ha resistito nel tempo a non poche traversie, saccheggi e calamità naturali, svettando per secoli sulla suburra (oggi rione Monti) e sulle vestigia degli antichi fori.

le origini

Il torrione fu edificato nel nono secolo per volere di "Pietro dé Conti d'Anagni" in un'area sovrastante le esedre dell'antico "Templum Pacis". La nobile famiglia "Conti d'Anagni" era una ramo della casata "Conti di Segni" un gruppo aristocratico romano anche legata ai "Conti di Tuscolo". Questa blasonata e potente stirpe, successivamente alla costruzione del proprio fortilizio nel cuore della grande urbe, negli anni a venire darà i natali a numerosi pontefici tutti originari di Anagni, città del basso Lazio, detta "Anagnia" abitata dall'antico popolo degli Ernici. Dopo la conquista nel 307 a.C. la città divenne prefettura e successivamente municipio romano. Anagni ancora oggi è conosciuta come la "Città dei Papi".

Alla metà del nono secolo, quando fu edificata la struttura turrita dé Conti, le rovine del grande

"Templum Pacis"

erano ben visibili e come tutte quelle dei fori erano considerate antiche testimonianze d'un mondo scomparso. Non poche persone nel corso dei secoli pensarono di riadattare altrove i preziosi materiali edili presenti nell'enorme area compresa tra il Campidoglio e il Quirinale, la collina della Velia e il Foro Romano, lasciati lì dagli antichi romani dopo la caduta dell'impero, perfetti per nuovi usi edili pubblici e per la fabbricazione di edifici privati. La costruzione delle dimore nobili su preesistenze antiche andò di pari passo con la storia della società romana di fine primo millennio sino ai primi tre secoli del successivo. Non disdegnarono al saccheggio neanche i nobili "Conti" per costruire il loro fortilizio abitativo, in particolar modo per il rivestimento della torre di guardia.

Roma aveva subito una progressiva contrazione del numero di abitanti e quest'ultimi s'erano concentrati entro l’ansa del Tevere, in prossimità della riva sinistra fino all’area del foro. Nacquero poi lì in quella vasta area "il Ghetto" e "il quartiere Alessandrino".

Come detto, i Conti erano un'influente famiglia aristocratica, il complesso residenziale che Pietro fece costruire, con la sua torre, rappresentò il primo fortilizio baronale in una Roma che all'epoca riversava in condizioni di totale instabilità ove erano all'ordine del giorno scontri tra famiglie nobili. Le principali potenze politiche erano il Papato, la famiglia dei Carolingi che rivendicava il titolo imperiale, e i potentati locali che lottavano per il controllo del territorio e del potere, portando la città a una situazione d'instabilità e frammentazione "senza una chiara ragion di stato né metodo di sistema". Nella primavera dell'anno in cui la "Torre dé Conti" fu eretta a dominio del fortilizio abitativo il pontefice Benedetto III morì e solo sette giorni dopo il conclave decretò l'elezione di papa Niccolò I. La residenza romana della famiglia Conti fu completata pochi mesi dopo a ridosso del poderoso muraglione di blocchi quadrati di tufo peperino fatto costruire dal primo imperatore Augusto per dividere la malfamata zona della Subura dal suo Foro. Gli elementi connessi all'originaria edificazione della proprietà dé Conti sopra le esedre del portico e a ridosso delle strutture del "Templum Pacis" (il torrione, il recinto, la scarpa a fasce bicrome, gli edifici intorno, e parte del complesso familiare comprendente l'orto e la stalla) saranno in parte trasformati dopo circa otto secoli, nel 1606, con i lavori di sistemazione dell’isolato ad opera dell’architetto aretino Carlo Francesco Lambardi.

Nel 1203 furono effettuati lavori di ampliamento del primitivo fortilizio per volere del centosettantaseiesimo pontefice Innocenzo III (nato Lotario dei Conti di Segni) a beneficio del patrimonio della sua famiglia. Innocenzio volle alzare non poco il torrione facendogli raggiungere una notevole altezza (circa sessanta metri) per la quale divenne noto a Roma come "Torre Maggiore". Il colosso serviva non solo per rappresentare il potere ecclesiastico, tutelando le processioni del pontefice da San Pietro alla Basilica di San Giovanni in Laterano, ma anche per dimostrare la potenza della famiglia del papa attraverso l'architettura. In tal senso, costituiva una sorta di “fortezza urbana”, che non solo proteggeva, ma segnava anche il dominio dei Conti di Anagni su Roma. Secondo Giorgio Vasari, il progetto della rivisitazione della torre sarebbe opera dello scultore e architetto Marchionne Aretino, quest'attribuzione, sebbene non confermata da documenti, conferisce al monumento un ulteriore valore artistico. I lavori d'ampliamento terminatono nel 1216 quando Innocenzio III morì e salì sul soglio di San Pietro il "papa romano" Onorio III.

i terremotI CHE FIACCARONO L'IMPONENZA DELLA tORRE

Martedi 9 settembre del 1349 ci fu nello Stato Pontificio e nel Regno delle due Sicilie un violento terremoto che ebbe il suo epicentro sull’Appennino abruzzese. Non è possibile risalire al numero dei morti, ma di sicuro furono migliaia. Le scosse, che si susseguirono a breve distanza di tempo, colpirono un’area vastissima. Francesco Petrarca scrisse:

«Roma è stata scossa da un insolito tremore, tanto gravemente che dalla sua fondazione, che risale a oltre duemila anni fa, non è mai accaduto nulla di simile. Quella torre, unica al mondo che era detta dé ContI, è stata squarciata da grandi fenditure s'è spezzata ed ora guarda in giù mutilata il proprio capo, onore della superba cima sparsa al suolo; caddero gli antichi edifici trascurati dai cittadini e ammirati dai pellegrini, inoltre, benché non manchino le prove dell’ira celeste, buona parte di molte chiese e anzitutto di quella dedicata all’apostolo Paolo è caduta a terra come la sommità di quella Lateranense che è stata abbattuta; tutto ciò rattrista con gelido orrore, in contrasto con l’ardore del giubileo che ha da presto venire».

Su le"Croniche" un'opera amanuense redatta in undici libri, Matteo e Filippo Villani scrissero dello stato della Città Eterna successivamente alle violente scosse telluriche: «Feciono cadere parte della nobile Torre dé Conti, della Torre delle Milizie, e il campanile della chiesa grande di San Paolo, lasciando in molte parti di Roma memoria di tragiche rovine». Collassarono anche le arcate esterne nel settore meridionale del Colosseo. E poi vennero altri due sismi, nel 1630 e del 1644. La Torre dé Conti già gravemente deturpata, divenne inagibile dal punto di vista abitativo.

Il degrado nei secoli diciottesimo e diciannovesimo

Nel corso del Settecento la torre perse il suo ruolo strategico di fortificazione e difesa, era una struttura già secolare e in condizioni disastrose, utilizzata prevalentemente come deposito di fieno e legname, nonostante i non facili tentativi di restauro del tardo Seicento. L'antico edificio aveva già perso da oltre tre secoli gran parte della sua altezza originaria e l'imponenza era notevolmente ridotta. Inoltre la sua posizione era isolata rispetto al resto della città, come lo era quella degli antichi fori imperiali, in totale stato d'abbandono, in un contesto urbano che stava cambiando rapidamente.

A fine Ottocento gli sventramenti nei rioni Esquilino e Monti privarono la torre del suo tessuto urbano d'origine modificandone il contesto. In quell'epoca, Roma dopo esser stata conquistata dal Regno d'Italia ne divenne capitale. La lunga via Cavour venne realizzata per collegare la Stazione Termini ai Fori Imperiali. Lunga oltre un chilometro e trecento metri fu un progetto urbanistico deciso dal Consiglio Comunale capitolino dopo l'approvazione del Piano regolatore del 1882. L'ampia area della città eterna che s'estendeva sul piano più alto degli antichi sette colli di Roma (dalle porte d'ingresso e gli "Horti Sallustiani" ove nei pressi fu costruita la vecchia stazione ferroviaria davanti alle Terme di Diocleziano, sino ai fori ove si erge la Torre dé Conti) subì una serie di sventramenti e nuove edificazioni che ne modificarono completamente l'assetto urbanistico: gli edifici costruiti lungo la nuova lunga strada furono totalmente diversi da quelli che sorgevano prima più sporadicamente: non più le case basse che caratterizzavano quella zona, ma eleganti palazzi di circa sei piani, che furono edificati nel tipico stile eclettico di fine Ottocento.

Vennero demoliti non pochi edifici, chiese, strade e vicoli, i lavori comportarono in particolar modo l'abbattimento d'una vasta area del rione Monti, allora zona popolare densamente abitata. Passeranno circa tre decenni ed anche per la realizzazione della "via dell'Impero" la stessa sorte subirà l'attiguo quartiere popolare medievale "Alessandrino" anch'esso un complesso popolare di bassi palazzetti, di stradine, vicoli e piazzette, monasteri e chiese che sorgevano tra il Campidoglio e il Foro Romano.

la Torre dé conti nel Novecento

Lo slargo sotto la torre in corrispondenza allo sbocco della nuova via Cavour verso i fori si salvò dalle demolizioni. Come detto, fino all'inizio del secolo scorso si chiamava "piazza delle Carrette" perché qui oltre ad esserci diverse botteghe di "carradori" artigiani che costruivano e riparavano carri e calessi nonché le loro ruote) venivano anche parcheggiati i carri dei contadini e artigiani che provenivano prevalentemente dai Castelli Romani e da altri rioni per vendere le loro merci nei mercati che si svolgevano nelle aree attigue. E poi vi stazionavano i barrocci e i calessi di viandanti e viaggiatori che provenivano da ogni dove.

E queste furono le ragioni per cui qui sorsero numerose locande e alberghi per il ricovero e il ristoro. Questa piazza cambierà nome e diventerà "largo Corrado Ricci" che fu storico dell'arte a capo della direzione generale delle "Antichità e Belle Arti". Sotto la sua guida furono eseguiti gli scavi nei Fori Imperiali e la sistemazione urbanistica dell'area. Avviò inoltre gli scavi per far riemergere del tutto il "Foro di Traiano" e l'emiciclo dei "Mercati Traianei". Ebbe la nomina di senatore del Regno. Morì nel 1934.

L'apertura di via Cavour e quella di "via dell'Impero" in epoca fascista (oggi via dei Fori Imperiali) diedero gradualmente un nuovo impulso al recupero e all'uso della Torre dé Conti. Nel 1937 venne restaurata e fu donata da Benito Mussolini alla "Federazione nazionale Arditi d'Italia", che vi rimase fino al 1943. Nel 1938 il "Salone del Templum Pacis" sotterraneo, sulle cui mura perimetrali si sorregge l'antica torre, fu adibito a mausoleo dedicato ad Alessandro Parisi generale e presidente dell'associazione di ex combattenti della Prima Guerra Mondiale (appunto gli Arditi) deceduto nello stesso anno in un incidente stradale. Le spoglie di Parisi sono tuttora conservate negli antichi sotterranei della Torre dé Conti in un sarcofago d'epoca romana.

Dopo la nascita della Repubblica, la Torre dé Conti ha ospitato uffici pubblici del Comune di Roma Capitale, fino al 2007, anno in cui fu sgomberata e lasciata nuovamente in stato d'abbandono. É rimasta per quasi vent'anni inutilizzata nella sua fatiscenza e nell'incuria all'interno ed all'esterno di essa, con gravi problemi di coesione causati anche dalle piante infestanti. Nel 2022 con il sessantanovesimo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la "Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali" ha avviato un nuovo intervento di restauro con l'obiettivo di una nuova destinazione d'uso: centro museale e di servizi dedicati ai turisti e ai cittadini. Il resto è storia recente, purtroppo offuscata dai drammatici fatti del 3 novembre 2025, citati in apertura di questo pezzo