LE DONNE ROMANE: AFORISMI E PROVERBI di Claudio Di Giampasquale

Credo che una delle più nobili azioni di civiltà che l'essere umano stia continuando a compiere in questo secolo sia lo sviluppo e crescita della considerazione del ruolo della donna nella società. Il cammino è a buon punto in Italia, ma non nel mondo. C'è voluto molto per scardinare certe abitudini ed oggi il ruolo della donna ha subìto profonde evoluzioni, passando da una posizione di marginalità e subordinazione a una maggiore consapevolezza dei diritti e della parità di genere. La donna contemporanea ha conquistato importanti traguardi in termini di diritti, lavoro e partecipazione alla vita pubblica, ma purtroppo anche qui da noi ancora persistono disuguaglianze e discriminazioni in vari ambiti sociali.

La difficoltà di conciliare lavoro e famiglia rimane un problema significativo, con donne che spesso devono rinunciare a posizioni lavorative o ridurre l'orario per prendersi cura dei figli o della casa. In molte parti del mondo, le donne continuano a subire discriminazioni, violenze e limitazioni dei loro diritti fondamentali, evidenziando la necessità di un impegno globale per l'uguaglianza. In Italia, generalmente, le donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro e posizione. Ricorrono al lavoro part-time per gestire gli impegni familiari, ma questo può limitare le loro opportunità di carriera. Sono spesso sottorappresentate in posizioni dirigenziali e in settori tecnologicamente avanzati. Nonostante tutto ciò, il processo d'evoluzione della parità di genere continua inesorabilmente, perchè le donne continuano a lottare per l'uguaglianza e per un futuro in cui i loro diritti siano pienamente riconosciuti e rispettati.

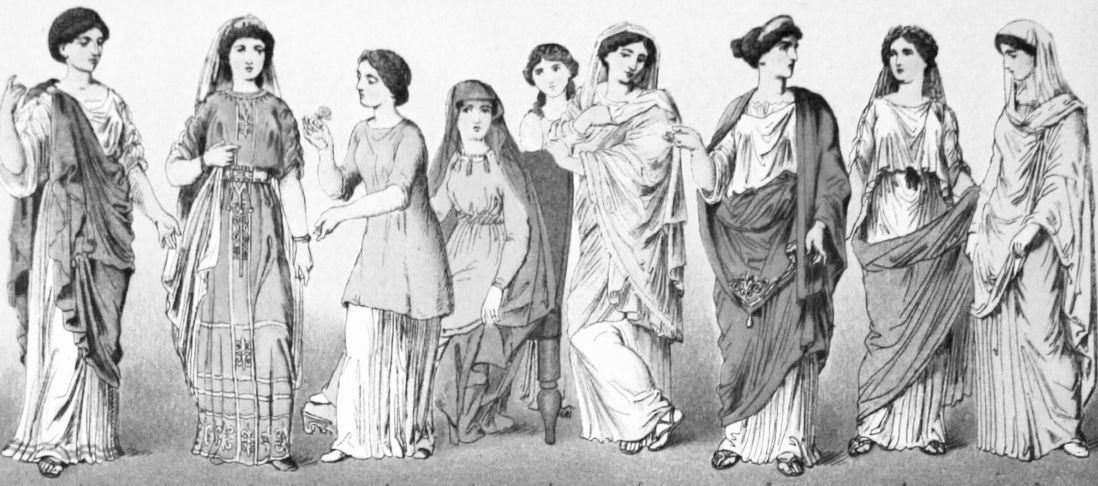

la donna nell'antica roma

Nella città dei Cesari il comportamento delle donne “rispettabili” doveva adeguarsi a un’ideale femminile molto preciso, quello della matrona. La sua missione consisteva nel generare figli e figlie all’interno di un matrimonio controllato ed educarli ai valori tradizionali. La donna era sottomessa a un ordine patriarcale, in cui i maschi controllavano la sua sessualità e la sua capacità riproduttiva. A questo scopo si applicavano norme e leggi di estrema durezza.

Ogni relazione al di fuori del matrimonio, anche se intrapresa da donne vedove o non impegnate, era considerata un reato e poteva essere punita dal capofamiglia (pater familias) senza bisogno di un processo. Fin dall’infanzia, le bambine venivano preparate a svolgere questo ruolo. Nella cerimonia degli sponsali, alla promessa sposa, ancora bambina, veniva messo un anello al dito (per questo detto “anulare”) dal quale si riteneva partisse un nervo che andava fino al cuore. Da quel momento la bimba aspettava il matrimonio come l’evento più importante della sua vita, con cui avrebbe dato inizio alla sua funzione riproduttiva e di salvaguardia dei valori romani, tramite l’educazione della prole ai principi del patriottismo romano.

alcuni detti romaneschi sulla donna e sull'amore

Quanto è stato detto dai poeti romani (e non) sulla donna è qualcosa d'inconmensurabile. Basti pensare alle origini della poesia volgare per renderci conto che il tema della donna e conseguentemente dell'amore, era la costante delle ispirazioni. Nella poesia romanesca, la figura femminile assume varie sfaccettature, spesso riflesse nel contesto sociale e culturale della Roma in cui la poesia è stata scritta nel corso dei secoli sino ad oggi. Si può trovare la donna come oggetto d'amore idealizzata, come figura tradizionale e concreta, o come simbolo di una Roma più autentica e popolare. In alcune opere letterarie, è vista come un ideale di bellezza e perfezione, spesso associata a temi romantici e sentimentali.

In altre opere, la figura femminile può essere interpretata come simbolo della città stessa. Con le sue virtù, i suoi difetti e la sua storia. La poesia romanesca, con il proprio linguaggio popolare, autentico e diretto, spesso rappresenta la donna come parte integrante della vita quotidiana, con le sue gioie, dolori e caratteristiche specifiche della vita romana. In sintesi, la donna nella letteratura romanesca è una figura complessa e sfaccettata, che riflette sia l'idealizzazione romantica che la realtà concreta della vita di una città sì bellissima, tuttavia straordinariamente complessa, dura e difficile per viverci. Il tempo, nei secoli ha plasmato un'ampia serie di modi di dire, proverbi e detti popolari a proposito dell'universo femminile. Eccone una serie:

«Bellezza nun trova porte chiuse» Anche se Zanazzo associandosi al Giusti prova a insinuare che: «La donna è come la castagna: bella dé fora e drento la magagna» È una considerazione severa, ma non più di tante, perchè Zanazzo si ricrede quando riproponendo il tema della bellezza femminile indica alcune regole, ammettiamolo pure, indiscutibili «Sette bellezze c'ià d'avé la donna: prima che bella se possa chiamà arta e senza pianella. bianca e rossa senza l'alliscià. la bocca piccoletta e l'occhio bello. grazziosetta dev'esse ner parlÁ. larga dé spalle e stretta n'cinturella. questa sé pò chiamà nÁ donna bella se larga dé spalle e stretta dé cintura è nÁ donna bella pé natura».

«La bellezza però è come er fiore, presto nasce e presto more». C'è d'aggiungere anche: «Chi è bella se vede, chi è bona se sà». Ma il Belli è un pò scettico tanto che a chiusura del sonetto sentenzia «Basta esse donna p'avé er segreto dé falli beve e cojonalli tutti». Come per mettere in evidenza contro la stessa donna le sue "arti malefiche della seduzione". E allora sarebbe vero anche il proverbio romanesco: «Chi dice donna, dice danno».

Ma un canto popolare completa il pensiero aggiungendo: «Chi ar monno disse donna, disse danno. Lo disse la rovina dé stò monno. Chi disse omo disse n'gran malanno, disse er primo guaio dé stò monno». E così siamo pari. Ma i nemici delle donne a Roma hanno ancora da dire: «La donna ne sÁ n'punto più der diavolo» . Tant'è vero che: «oMO 'NCAZZITO (innamorato) è N'MERLO AR VISCHIO, La donna è n'cacciatore de schiopperete che vÁ a caccià i cojoni senza er fischio» Recita il Belli.

Inoltre a Roma, nei tempi che furono, c'era pure chi giudicava la donna dai suoi comportamenti: «donna che smena er culo come nÁ quaja, si puttana nun'è poco se sbaja».

E l'amore? «Tutte tajole pé poi fatte piagne». Secondo un'opinione, sempre di Gioachino Belli, nel sonetto "Er mejo è peggio". «mejo sbatte er muso a le colonne, dormì co n'frate e liticà cò n'prete, che 'nnamorasse dé vojantre donne». Ma il poeta credeva nell'amore, altrimenti non avrebbe scritto nel sonetto "Er segreto": «ner fÁ» all'amore ce vò n'goccio dé segreto, quant'è gustoso nun potete crede». Anche se: «l'amore de le donne è sempre nÁ rottura d'illusioni». Tuttavia, continua il poeta: «chi nun vò bene campa male». E forse non sa che: «L'amore è come l'ovo, è bono quann'è fresco». Un ammonimento: «Nè donna e nè tela, se guardeno a la luce dé candela». Ed è pure vero che: «Amore, rogna e tosse nun s'annisconneno». Quindi, conclude il Belli: «Nun c'è donna senz'amore, nun c'è morte senza dolore, nun c'è prato senza fiore».

Scrisse il poeta toscano Giuseppe Giusti: «La troppa frequenza in amore porta noia. La mancanza porta desiderio, che tien sempre desta la fiamma d'amore». Consensienti a ciò, i poeti della città eterna "ricalcarono il pensiero" aggiungendo: «Voi fatte amà, allora fatte sospirà». Perchè: «Abbasta ná favilla pé abbrucià ná casa». Insomma se si vuole riuscire nell'amore, secondo i romani di una volta: «Abbisogna sgrinfià cò l'occhi, pistà cò li piedi e parlà co le deta». E inoltre, amare nel momento giusto e nel luogo giusto, perchè: «Amore pé le scale è come er brodo senza sale». Bisogna poi stare all'erta e: «Nun fidasse dé l'albero che penne come nemmeno de la donna che pietosa parla, perchè, le donne sò bandiere dé tutti li venti che spesso ci'hanno er pianto n'saccoccia». Insomma: «Omo che giura, cavallo che suda. Donna piagnente nun crede a n'accidente».

E non si dimentichi mai ...sempre secondo i detti romani d'una volta: «1 La lingua de le donne taja e cuce. 2 er core de le donne è fatto a limoncello, nó spicchio a questo, nó spicchio a quello, e a la fine er core se ne va». Per cui: «Indò ce stato er foco, ci'arimane la puzza d'abbruciaticcio». Si diceva una volta anche qui: «Solo er prim'amore nun se scorda mai». Ma a Roma s'aggiungeva: «Sì n'bacio facesse n'bucio, tutti li grugni sarebbero sbuciati». In quanto al matrimonio i detti e i proverbi romani che ne parlano, non sono tutte rose e fiori, tant'è vero che lo stesso Belli nel sonetto "Er vedovo" se n'esce così: «Er santo matrimonio? er pjà moje? accidentaccio a chi ne dice bene». E di conseguenza, continua il buon Giuseppe Gioacchino: «Chi pja moje è n'gran cazzaccio». Probabilmente perchè: «L'arte de pjà moje, è l'arte più facile der monno». E poi spesso va a finire che: «L'omo pja der bove e la donna dé la vacca». Tenendo presente che: «La donna ride quanno pó e piagne quanno vó». Non è difficile dedurre che: «Pianto dé donna bella trova subbito chi l'asciuga». Inoltre, a Roma, una volta si diceva che: «nÁ donna senza marito è come nÁ scopa senza er manico». Tuttavia si ribadiva: «a pijÁ moje pensece n'anno e n'giorno». Perchè: «Chi pija moje e nun ne sà fà uso, stira le cianche e allonga er muso».

Altri vecchi detti romaneschi raccontano che le giovani donne che fanno capire di nutrire tenerezza per gli uomini, in fondo: «Vònno esse moniche dé Sant'Agostino co dù teste sopra n'cuscino». E poi: «Occhi bassi e core contrìto, la bizzocca vò marito». Erano generalmente le mamme che trasmettevano rigorosamente alle figlie conoscenze e consigli su come prepararsi al matrimonio, come comporarsi in caso di corteggiamento ed eventualmente come gestire la vita matrimoniale, nonché come affrontare il ruolo di moglie ed eventualmente di madre.

In quanto all'infedeltà coniugale? La conta e il canto dei proverbi romaneschi in merito è irrefrenabile. Qui la marcata ironia tipica dei romani ha coniato una marea di detti, frasi e aforismi. Alcuni dei quali sfiorano il sarcasmo. Ne citerò solo pochi:

«Le corna só come li denti: fanno male quanno spunteno, ma poi serveno pé magnà». «Marito vecchio, corna sicure». «Chi ci'ha le corna è l'urtimo a sapello». «Chi ci'ha la moje bella, nun ce l'ha tutta pé sè».

«Chi ci'ha la moje bella sempre canta, chi ci'ha pochi quatrini sempre conta». «quanno la vedova s'arimarita, la penitenza nun'è finita». «piagne la vedovella la vedovanza, piagne er marito morto e ar vivo pensa».

Inoltre, sempre disquisendo in merito all'universo femminile romano, c'è un vecchissimo proverbio che ancora oggi, spesso ritorna ad essere detto, quando un donna è sì molto ambita, ma poi nessuno riesce a conquistare o a ottenerne nulla: «La sóra Camilla tutti la vonno e nessuno se la pija». Questa frase nacque nel sedicesimo secolo traendo origine dalla storia della bellissima Donna Camilla Peretti, sorella di Papa Sisto V, che fu molto corteggiata, e venne dichiarata come prossima sposa di molti aristocratici romani, ma che alla fine scelse d'entrare in convento, rimanendo quindi "non conquistata".

Oggi per fortuna i tempi sono molto cambiati, la relazione tra uomo e donna, in un'ottica di genere, s'è molto equilibrata. Tuttavia rimane complessa e multiforme, influenzata da fattori biologici, sociali e culturali. Oltre che di parità si parla sempre più d'identità di genere, che può essere distinta dal sesso biologico e dall'orientamento sessuale, e di come questi elementi interagiscono nella costruzione dell'identità individuale e nelle relazioni sociali. Il discorso sarebbe lunghissimo e complesso ed accluderebbe anche l'orribile sequenzialità dei troppi femminicidi che avvengono in questo terzo millennio. Questa è però materia di professionisti esperti di settori antropologici troppo complessi e delicati, francamente io non sono all'altezza di dire.

Mi preme quindi non uscir fuori dalla voluta leggerezza di questo pezzo dedicato al "dialetto dé noiantri". Quindi per concludere citerò qui di seguito un'altra serie di detti romaneschi del passato, che riguardano il non sempre facile rapporto tra l'universo femminile e quello maschile nella storia ed anche riguardo il matrimonio, mettendo in luce come oggi tutto sia diventato diverso (anche se, in fondo, la voce delle vecchie tradizioni influenza non poco le azioni, i pensieri e il dialogo nella realtà di oggi):

«Chi vò la fija accarezzi la mamma». «è mejo sposasse quanno spiga er sale». «moje e marito, n'corpo e dù capocce». «Chi pè capriccio se marita, poi stenta tutta la vita». «Chi quatrini nun ci'ha, moje nun prenda». «l'amore se paga cò l'amore». «l'amore nun è bello si nun è stuzzicarello». «chi pè amore se pija, pé rabbia se lassa». «si te preme er patrimonio, lassa perde er matrimonio». «certe vorte la prima notte dé matrimonio è l'urtima dé l'amore». «voja dé moije, castigo dé dio». «er sole cala n'dove c'è pennenza, l'amore torna n'dove c'è speranza». «l'asino quanno raja ci'ha appetito, l'omo quanno gira è innamorato, la donna quanno canta vò marito».

cONCLUSIONI: IL difficile CAMMINO DELLA DONNA VERSO LA PARITà

Nei rioni, per una giovane popolana dell’epoca poche erano le strade per la sopravvivenza: impegnarsi in mestieri duri e poco redditizi come quello della serva o della lavandaia oppure, cosa più crudele, sfruttare la propria femminilità per ottenere il favore di un uomo con il quale sperare di sistemarsi e, in estremo, al quale offrire le proprie prestazioni sessuali dietro compenso. L’importanza che a Roma aveva una giovane di basso ceto per il matrimonio era grande, in quanto era certamente la strada più sicura per giungere alla stabilità per via dei suoi possibili vantaggi non solo sociali ma anche economici. La povertà era il male peggiore che una donna dell’epoca potesse affrontare, la leggittima unione pertanto, era sì un veicolo sicuro e veloce per raggiungere la sicurezza economica e ottenere protezione. Ma non tutte avevano i mezzi o erano disposte ad accettare di costringersi in un’istituzione piena più di ombre che di luci.

Nelle opere di Gioacchino Belli di certo non mancano componimenti dedicati ai comportamenti immorali o addirittura illeciti di una servitù che passa dal raccontare i dettagli più intimi della vita dei padroni al commettere veri e propri furti in casa di questi ultimi. Ciò forse non sorprende se si considerano le disparità sociali che, in genere, creavano una distanza tra servi e padroni tale da impedire che si instaurasse tra loro un rapporto solidale e da alimentare invece una dinamica, da parte servile, quasi di natura predatoria. Dietro l’ironia e la comicità Belli cela una realtà più cruda, angosciante, dove le istituzioni hanno fallito nel proteggere i più bisognosi che vengono quindi abbandonati a sé stessi in una città che non esita a calpestarli e in una società, che oggi diremmo fortemente "androcentrica" che nel caso delle donne le condanna spesso a un’esistenza misera e in balìa della violenza (Ossia era quella la società dello Stato Pontificio che poneva il punto di vista maschile al centro della cultura, della storia e della comunità, marginalizzando o svalutando la prospettiva femminile). Diversi sono i componimenti in cui le donne protagoniste sono vittime di violenza e nel raccontare le esperienze femminili nella società romana dell’epoca Belli non può mancare di affrontare anche tale questione e documentare quindi anche le storie di violenza perpetrata dagli uomini contro le donne. A questo proposito si consideri la coppia di sonetti dedicati a "Li Mariti". Si tratta di brevi quanto efficaci racconti “dell’orrore” vissuto dalle popolane protagoniste della locuzione e verosimilmente da tante altre, quotidianamente. Come ad esempio il marito della protagonista del sonetto 416 che prende la corda di quand'era frate per picchiare sua moglie fino allo sfinimento se al suo ritorno la cena non era pronta. Le proibisce anche solo d'andare in Chiesa a meno che non sia per una messa di precetto e passa le sue serate tra vizi e divertimenti mentre la donna è costretta a subire ogni genere di maltrattamento. Eccone un breve passo: «Strapazzi de ’gni ggenere, cagnare. Cazzottoni, croscette, fuse, torte, Porca cquà, vvacca llà… che tte ne pare Valla a ddisiderà sta bbella sorte». Era cosa comune poi per gli uomini approfittare dell’ingenuità delle fanciulle per abusare di loro, e un drammatico resoconto in questo senso è la serie sempre del poeta nato nel rione Sant'Eustachio, dedicata a "Le confidenze de le regazze".

Che altro dire, potrei continuare per pagine e pagine, ma credo sia bene fermarsi qui. Una cosa è certa, leggendo i versi del Belli ci si rende conto, comparandoli ai troppi fatti di cronaca che si leggono oggi sulla violenza verso le donne, che a distanza di quasi due secoli "il difficile cammino dell'universo femminile verso la parità di genere, nel mondo" è ancora molto, molto lungo...