ROMA TRA PIETRE NOBILI, TUFO, SANPIETRINI E LATERIZI di Claudio Di Giampasquale

Nella vecchia Europa, l'edilizia di ciascuna città ha i propri segreti storici legati a ogni specifico territorio e agli usi e costumi locali. Comunque i materiali usati per la realizzazione di edifici e opere architettoniche si sono suddivisi dai primi secoli sino all'era moderna principalmente in "materiali naturali" come pietra e legno, oppure materiali artefatti tra i quali laterizi, pozzolana, ceramiche, malta, calcare, nonché leganti usati per fissare tra loro altre sostanze. Iniziarono i sumeri, gli assiri e gli egiziani che realizzaro con i loro metodi edili e specifici "materiali naturali" le prime grandi strutture come templi e piramidi. Le civiltà greca e romana hanno introdotto nell'edilizia proporzioni armoniche e tecniche avanzate tra cui volte e cupole, creando magnifici edifici, a volte spettacolari e imponenti. Poi vennero il Medioevo e il Rinascimento con castelli, chiese, basiliche, cattedrali, palazzi e ville.

Successivamente alla caduta dell'impero romano, ci fu una fase d'oblio e poi di mescolanza. La superba riscoperta avvenne nel Rinascimento con il ritorno dell'architettura classica grazie ad artisti d'inconmensurabile genio, valore e capacità. Poi sopraggiunse l'edilizia industriale che rivoluzionò tutto attraverso l'uso di materiali moderni tra i quali il cemento armato, l'acciaio, la loppa d'altoforno, eccetera, con una regressione armonica rispetto alla bellezza degli antichi centri storici europei nei quali ancora oggi è possibile ammirare la bellezza degli stili architettonici dovuta soprattutto all'uso dei "materiali naturali" impiegati dagli antenati. Ogni luogo ne ebbe di specifici che contraddistinguono il caratteristico colpo d'occhio di ciascuna città. Ne prendo velocemente ad esempio solo quattro, ma si potrebbe parlare di tutte le città della vecchia Europa. Gli edifici del centro storico di Madrid si distinguono per la "pietra calcarea Campaspero, l'"Azul Bateig di Alicante" e il "granito di La Pedriza". Quelli di Parigi per la "pietra calcarea di Lutetian", la "pietra di Euville" e il "basalto di Mirabel". Londra per la "pietra di Bath", i "mattoni d'argilla di Notting Hill" e la "pietra calcarea di Portland" che venne frequentemente usata anche per la pavimentazione stradale del centro. Nel centro storico di Roma invece regnano il "travertino", il "tufo", il "basalto" e i "laterizi".

il fascino naturale del Traverino

Le pietre di Roma evocano storie e leggende e sono depositarie di memoria. Il loro fascino è multiforme, secolare. La grande bellezza della città "caput mundi" si manifestò superbamente da quando Augusto la trasformò dai mattoni al travertino per narrare le espansioni territoriali dell'Impero. La pietra principe romana per eccellenza, è appunto il «travertino» il cui nome deriva dal latino "lapis tiburtinus" ossia pietra di Tibur antico nome dell'attuale città di Tivoli che dista circa trenta chilometri dall'urbe, sulle pendici dei monti Tiburtini. Ha origine da una roccia sedimentaria che si forma dalle acque ricche di carbonato di calcio contenuto nelle sorgenti termali presenti nella zona, che cedono anidride carbonica all’atmosfera e agli organismi vegetali fotosintetici creando un processo di precipitazione di carbonato di calcio sottoforma di incrostazioni, nonché altri carbonati, soprattutto quelli di magnesio e di manganese nonché di idrossidi di ferro i quali influiscono sensibilmente sull’aspetto e soprattutto sul colore di questa magnifica materia che varia dal bianco al noce. La specifica pietra che contribuì alla crescita e alla grande bellezza di Roma è appunto questo "travertino termale" nato in seguito alla precipitazione di sali a partire da acque mineralizzate calde con la nascita di placche molto vaste, spesse e resistentissime, dentro le quali si formano nel tempo aggregazioni grazie a minuscoli organismi vegetali che, una volta scomparsi, lasciarono quelle caratteristiche microcavità che rendono questa pietra leggera e inconfondibile. La genialità degli architetti romani ne capì il potenziale e ne sfruttò la bellezza, l'elasticità, la resistenza alle intemperie e al tempo, nonché la possibilità d'esser levigato e scolpito con facilità, costruendo edifici e opere architettoniche che fecero di Roma la più straordinaria città del mondo.

Il monumento più famoso realizzato in travertino (utilizzato per la realizzazione dei pilastri principali, pavimento e facciata esterna) è indubbiamente il Colosseo il quale, oltre ad essere il simbolo indiscusso della capitale e patrimonio dell’umanità è stato inserito nel 2007 tra le nuove sette meraviglie del mondo. Si pensi che per il trasporto dei blocchi di travertino dalle

"cave di Tibur" (oggi Bagni di Tivoli) sino all'urbe, venne costruita apposta una strada sfruttando un'antichissima via di transumanza tra l'Appennino centrale e la valle del Tevere, un'impervia via che oltre quattrocento anni prima della nascita di Cristo costituì il principale percorso di penetrazione nel territorio degli Equi da parte dei romani, ove fondarono le colonie fortificate di "Carsioli" e quella di "Alba Fucens" ai piedi del monte Velino. Ebbene quest'impervia via fu sistemata e pavimentata dal console Marco Valerio Massimo Potito e prese il nome di "Tiburtina Valeria" dal suo costruttore.

Ma torniamo al "materiale naturale" che contribuì alla magnificenza di Roma e le sue straordinarie opere realizzate

"in saecula saeculorum" gran parte delle quali andate distrutte dalle ingiurie del tempo, dalla scellerata barbarie degli uomini e dalle assurde demolizioni. Comunque ancora oggi per fortuna la città è un vero e proprio museo a cielo aperto che offre un viaggio nella storia dall'antica Roma al Barocco, ove il travertino domina indiscusso. Sono innumerevoli i visitatori che da ogni parte del pianeta giungono qui per ammirare le piazze, le fontane, i monumenti, i musei e le attrazioni più importanti. Oltre al Colosseo, la "pietra tiburtina" adornò anche l’esterno del Teatro Marcello, la cornice del Pantheon, le colonne della Basilica di San Pietro, le strutture architettoniche della basilica di Santa Maria Maggiore e della basilica di San Giovanni in Laterano. Eppoi, meraviglia delle meraviglie, il connubio paradisiaco tra

"lapis tiburtinus et aquae" mette in scena in tutto il suo splendore e spettacolare pienezza barocca l’opera della maestosa Fontana di Trevi. Per non parlare inoltre delle facciate di numerosissime splendide opere: chiese, intere piazze, palazzi, ed altre fontane, eccetera. Anche le arcate di ciò che resta degli acquedotti vennero realizzate in travertino, un arco dell’acquedotto Claudio, costruito con pietra di travertino, dà il nome alla zona “Arco di Travertino”. Tutto ciò contribuisce a far sì che Roma sia davvero uno dei luoghi più visitati al mondo.

il tufo, una roccia d'origine vulcanica

Un altro fondamentale "materiale naturale" che contribuì alla grandezza di Roma è il «tufo» (dal latino tūphus) facile da estrarre, fondamentale per la sua abbondanza nel "Latium vetus", nonché ottimo per la sua facile lavorabilità e per la straordinaria resistenza. Venne utilizzato per la costruzione di mura, sia tramite tecniche come l'opus reticulatum (piccole pietre rettangolari) sia come elemento decorativo e strutturale in altre tecniche come l'opus vittatum (blocchetti parallelepipedi). La sua versatilità rese questa pietra cruciale per la creazione di strutture, dalle più umili alle più imponenti. Roccia magmatica, è la più diffusa tra quelle piroclastiche, cioè formata da brandelli di lava, da ceneri vulcaniche e residui di organismi sepolti dai detriti vulcanici.

Abbondantissimo nei distretti vulcanici intorno a Roma cominciò ad essere usato come materiale da costruzione da altre popolazione latine precedenti, in particolar modo dagli Etruschi. I romani lo iniziarono a usare sin da subito anche come base per ottenere malte idrauliche. Essendo una roccia composta da diversi materiali mescolatisi naturalmente durante le fasi eruttive (principalmente dell’azione del

"vulcano Sabatino"

nel periodo che va all’incirca tra seicentomila a trecentomila anni fa) il tufo presenta differenti caratteristiche, struttura e cromie che differiscono dal beige al giallo, dal grigio bruno al rossastro e verdastro. Molto poroso, può presentare inclusi di varie dimensioni in genere di pietra pomice o di natura pozzolanica. Fu molto utilizzato anche nelle epoche successive alla caduta di Roma. Molte città a nord di Roma in particolar modo nella provincia della Tuscia sono caratterizzate dalla presenza di edifici realizzati in blocchi di tufo. In particolar modo il bellissimo centro storico di Viterbo.

basalto e selce per realizzare le strade di roma

Basalto e selce sono le pietra d'origine vulcanica con cui vengono realizzati i famosi «sanpietrini» divenuti uno dei simboli di Roma a partire dal sedicesimo secolo, quando monsignor Ludovico Sergardi, prefetto ed economo della "Fabbrica di San Pietro", dopo aver valutato le pessime condizioni in cui versava la piazza, sopra la quale pavimentazione poco tempo prima la carrozza che trasportava il papa Sisto V aveva incontrato serie difficoltà di movimento, decise di lastricarne diversamente il fondo (rispetto ai grandi basoli presenti). Incaricò per ciò maestri scalpellini conoscitori della lavorazione della pietra lavica di alcune zone intorno ai sette colli, i quali selezionarono in particolar modo la selce e il basalto due rocce effusive d'origine vulcanica, la prima "sedimentaria" composta principalmente da silice, mentre la seconda "ignea" (magmatica) formata dal raffreddamento della lava. Ambedue di colore grigio più o meno scuro, quasi nero quando bagnate. Questi artigiani furono preferiti dal papa perchè idearono "il taglio e la squadratura di blocchetti con forma tronco-piramidale" aventi una superficie di dodici centimetri per dodici e una base allungata a restringere per restar ben piantati nel suolo. Le caratteristiche pietre ricavate, attentamente studiate nella forma, permettevano una facile rimozione e un semplice riposizionamento in caso d'avvallamenti, riempiendo la buca con la sabbia sottostante. La caratteristica della pavimentazione ricavata era di non essere consolidata da altri materiali di coesione e fissaggio, ma solo posata e poi battuta su un letto di sabbia o pozzolana. Ciò conferiva ai sanpietrini elasticità e capacità di coesione e adattamento alla pavimentazione, ed anche il pregio di "lasciar respirare il suolo" grazie agli spazi tra una piastrella e l'altra (assorbendo le acque piovane). Inoltre si potevano adattare molto facilmente e con grande omogeneità estetica all'irregolarità del terreno. Il lato negativo era che se il selciato si bagnava poteva diventare piuttosto scivoloso: "vox popoli" narra che: «nun c'è romano che nun conosca quarcuno che nun sia volato giù su li serci bagnati».

Comunque prevalsero i tanti lati positivi e da allora questa tecnica di pavimentazione fu largamente utilizzata, specie nel pontificato di Clemente XII, per lastricare tutte le piazze e strade principali di Roma poiché la sua struttura, meglio degli altri lastricati esistenti, facilitava il passaggio delle carrozze e dei carri.

L'uso dei sanpietrini per la pavimentazione delle strade di Roma proseguì per secoli, mantenendo le strade in buone condizioni nonostante l'attrito dei pesanti veicoli trainati da cavalli e buoi ed anche con con l'avvento dei mezzi motorizzati. Dire "sanpietrini" significò dire

"er serciato dé Roma" . Quando la città divenne capitale del Regno d'Italia, uno dei luoghi più iconici, piazza Navona, venne subito migliorata ed abbellita per valorizzar meglio i capolavori artistici presenti, fu quindi rinnovata nella pavimentazione con la costruzione d'un grandissimo marciapiede centrale realizzato completamente in sanpietrini e travertino, con al centro i monumenti: uno spettacolo.

Nonostante l'oceano d'asfalto che ha coperto buona parte del centro (e dell'intera città) oggi i sanpietrini resistono e sono sempre più considerati uno dei simboli di Roma. Ci sono piazze, vie e vicoli che senza questi blocchetti scuri perderebbero l'anima, anche se la loro manutenzione presenta non poche sfide contro il terribile traffico romano. Purtroppo la loro presenza probabilmente in futuro sarà limitata solo alle aree pedonali, per questioni di costo e praticità, anche se rimangono un elemento iconico, romantico e storico della città eterna. In fondo Roma vive da sempre in un equilibrio di contrasti: il bianco luminoso del travertino e il nero scuro del basalto; l'atavica silenziosa solennità dei palazzi e il chiasso delle strade; l'immensa storia imperiale e la semplicità delle storie quotidiane. «Dar casìno der giorno a la magia de la notte ogni passo, dar Vaticano ar Colossero, da le piazze barocche ar Pantheon, da Campo dé Fiori a Trastevere e via discorrenno» tutto ciò che s'incontra è reso unico da queste pietre vulcaniche che hanno dato forma, fondo e contrasto a non pochi scorci della città eterna.

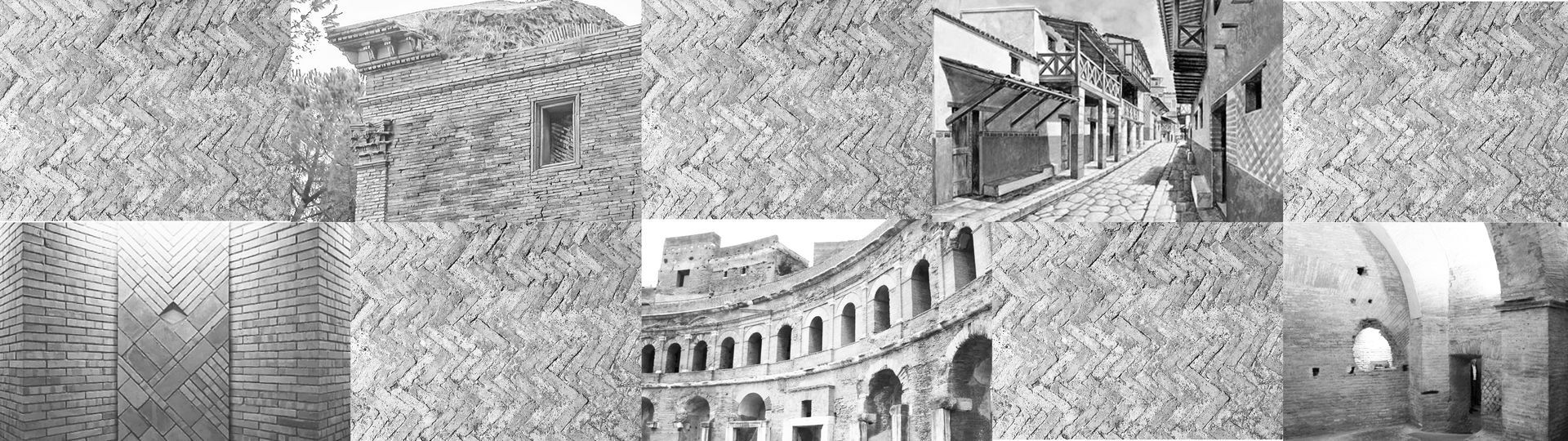

la bellezza artefatta dei laterizi romani

Il processo d'espansione urbana e urbanistica di Roma, nonchè lo sviluppo socio-economico si ebbero sin dall'epoca repubblicana fino all'avvento dell'edilizia moderna anche grazie ai caratteristici «mattoni romani» detti pure «laterizi» (dal latino "later" che, appunto significa mattone). Anticamente, le «figlinae» di produzione di mattoni e manufatti di ceramica erano collocate in prossimità di cave d'argilla vicino al Tevere che tra l'altro consentiva un facile trasporto fluviale. Questi stabilimenti in genere, erano proprietà di importanti personaggi, spesso legati alle famiglie imperiali.

Nell'epoca monarchica venivano realizzati "mattoni crudi" che si realizzavano amalgamando argilla, sabbia e materiale organico in appositi stampi che si lasciavano ad asciugare per mesi. Poi dal secondo secolo avanti Cristo vennero i «mattoni cotti nelle fornaci» che insieme alla cottura del vasellame svolsero un ruolo cruciale per superare i problemi di una lunga tempistica di essicazione di quelli crudi e allo stesso tempo, la cottura ne aumentava la resistenza. Per secoli vennero prodotti con l'argilla cotta (comunemente detta terra cotta) vari tipi di materiale edilizio e utensili per uso domestico, Il laterizio romano cotto era più puro di quello crudo, in quanto realizzato solo con argilla decantata e depurata in acqua e sgrassata con l'aggiunta di sabbia, senza l'aggiunta nell'impasto di altri materiali, secondo un procedimento simile a quello utilizzato per la ceramica, in particolare per quella d'uso comune come ad esempio le anfore da trasporto impermeabilizzate con l'aromatico catrame di pino.

I laterizi romani usati per l'edilizia erano di vari tipi e misure: i mattoni «sesquipedali» erano quadrati di circa quarantaquattro centimetri o rettangolari di due lati della stessa misura, utilizzati come fodera per le volte permettendo l'aderenza del rivestimento ad intonaco con eventuale decorazione a stucco o dipinta.

Poi i mattoni

«bipedali»

quadrati di due piedi di lato (circa sessanta centimetri) più comunemente utilizzati per livellare o nell'intero spessore del muro. C'erano anche i laterizi detti

«bessali» quadrati di due terzi di piede romano di lato (circa venti centimetri) che venivano utilizzati se suddivisi in due triangoli lungo la diagonale restando visibili sulla faccia esterna del paramento; interi erano utilizzati come fodera per le volte in cementizio, permettendo l'aderenza del rivestimento ad intonaco con eventuale decorazioni. Inoltre, si producevano

«tegole piatte» con bordi laterali sporgenti e

«coppi curvi» destinati in origine a coprire le giunzioni tra le tegole. In generale le tegole erano larghe un piede e mezzo (quarantaquattro centimetri) e lunghe poco meno di due piedi (cinquantasette). Poi

«piccoli mattoni rettangolari» utilizzati per le pavimentazioni, nelle quali potevano essere disposti in piano, secondo vari disegni, o di taglio, a spina di pesce

(opus spicatum). Inoltre

«laterizi appositamente sagomati» per realizzare cornici o decorazioni, spesso rifiniti scolpendo le forme richieste direttamente in opera. I

«laterizi a settore circolare» o, più raramente, a cerchio completo, per realizzare colonne in muratura. Poi i

«mattoni circolari e quadrati» utilizzati sovrapposti a formare i pilastrini per sostenere i pavimenti e pareti su

"suspensurae" nella cui intercapedine passava l'aria calda destinata al riscaldamento degli ambienti.

Nel corso dei secoli, il mattone si è evoluto per tecniche di cottura, dimensioni e tipi, rimanendo un materiale da costruzione fondamentale fino ai giorni nostri. Nel Medioevo e nel Rinascimento l'uso del laterizio romano continuò e fu impiegato con grande creatività per scopi decorativi e strutturali come ancora oggi evidenziato da molti edifici del centro storico edificati in quelle epoche. Con la "rivoluzione industriale" anche a Roma il mattone continuò ad essere impiegato per la costruzione di edifici residenziali e industriali. La concentrazione delle fornaci si ebbe gradualmente nella la zona sotto il colle Vaticano oggi completamente urbanizzata e conoscita appunto come "via delle Fornaci". Inoltre raggiunse un picco alla fine dell'Ottocento a Valle Aurelia, con la creazione d'un vero e proprio borghetto operaio che i romani denominarono

Valle dell'Inferno. Ancora oggi è visibile la "fornace Veschi" l'unico esemplare superstite delle diciotto fornaci che un tempo caratterizzavano il borgo.