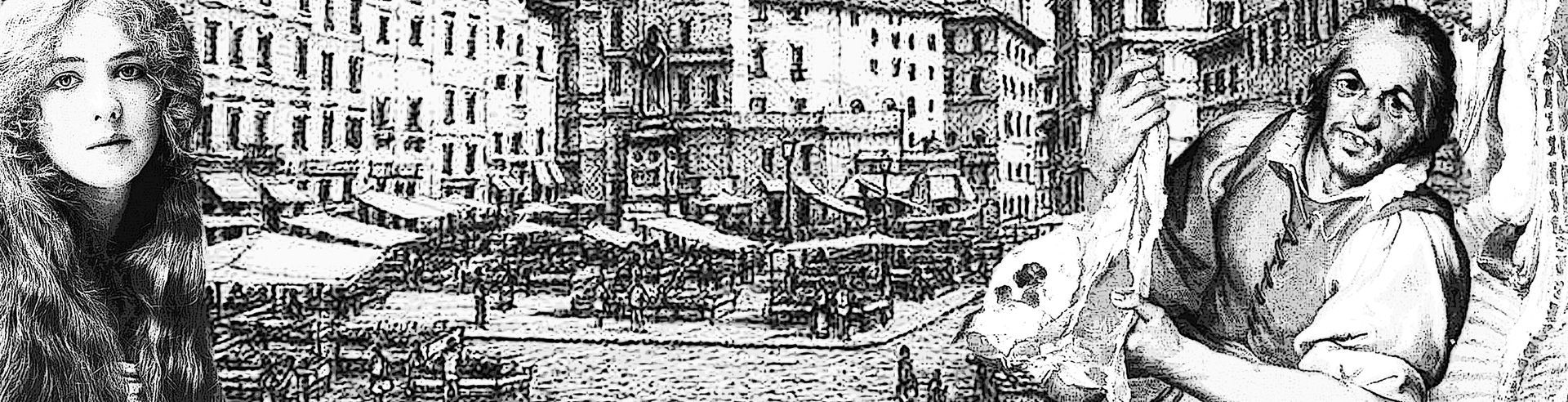

MASTRO TITTA E L'ABBACCHIARO DI CAMPO DÉ FIORI di Claudio Di Giampasquale

Il proverbio romanesco: «È mejo n'morto n'casa che n'marchiciano su la porta» è un antico detto popolare che deriva dal lungo periodo storico dello Stato Pontificio in cui gli "ufficiali esecutivi" (oggi ufficiali giudiziari) che esercitavano il potere attuativo "in senso ampio" provenivano prevalentemente dalle Marche che appunto facevano parte dello Stato della Chiesa.

Ebbene c'era una volta un "ufficiale esecutivo" molto particolare, che s'occupò per un lungo periodo di mettere in pratica sentenze molto particolari: «le condanne a morte». Il suo nome era Giovanni Battista Bugatti, detto a Roma «Mastro Titta». Nacque all'alba di sabato 6 marzo 1779 a Senigallia una bella cittadina sul mare vicino ad Ancona.

Ebbene, per meglio specificare, "er sór Bugatti" fu l'incaricato ufficiale delle esecuzioni su condannati a morte emesse dai tribunali ecclesiastici, servendo sotto sei papi, esercitando la sua funzione per ben sessantotto anni. Le tipologie di esecuzione più comuni da lui utilizzate furono: la ghigliottina, la mazzolatura e conseguente squarto (era il tribunale a decidere in attinenza alla gravità del reato). Iniziò che era giovanissimo (appena diciassette anni) eseguì la sua prima esecuzione martedi 22 marzo 1796 a Foligno dove giustiziò Nicola Gentilucci che aveva ucciso un prete e il suo cocchiere. La sua ultima nel 1864 (appena compiuti ottantacinque anni). In sostanza, la sua fu una "vita da carnefice".

Raggiunse l'ammontare di cinquecentoquattordici uccisioni, eseguiva sentenze in tutto il territorio pontificio, ma la maggior parte delle sue esecuzioni avvennero a Roma ove si stabilì permanentemente nei pressi delle "mura Leonine" (che cingono la Città del Vaticano) esattamente nel rione "Borgo", più precisamente al numero civico 4 di "vicolo del Campanile" una piccola stradina che circa un secolo dopo, miracolosamente si salvò dalle demolizioni per far posto a via della Conciliazione (insieme alle altre parallele dietro l'antica chiesa Traspontina che sbucano in "via dei Corridori" sotto il "Passetto" (via Rusticuci, via dell'Erba e vicolo dell'Inferriata) .

Tanta fu la sua fama in tutto lo Stato Pontificio e altrove, a Roma, era conosciuto e riconosciuto ovunque, come «er boja dé Roma». Fu una figura rispettata e temuta. "Vox populi" narrano che tutte le persone di sesso maschile che l'incrociassero per la strada (perdonate la romanesca volgarità):

«se grattassero ì cojoni». Ma Giovanni Battista era "n'omo tutto dé'n'pezzo", operava il suo macabro mestiere con professionalità e senza emozioni, in quanto esecutore della legge. Se ne infischiava della scaramanzia che suscitava nei rioni al suo passaggio, salutava cordialmente col sorriso chi lo guardava turbato e quando capitava offriva volentieri da bere nelle osterie (a chi accettava).

Durante i lunghi periodi d'inattività, lavorava come artigiano costruttore di ombrelli, sempre nel rione "Borgo", la sua bottega era a pochi passi da casa,"oltre er passetto", nella viuzza che prese il nome delle tante botteghe che vi costruivano ombrelli fatti a mano, difatti all'epoca via degli Ombrellari era nota a Roma per la nauseabonda puzza emanata dalla lavorazione della tela cerata e verniciata dai maestri artigiani.

All'età di 85 anni, Giovanni Battista Bugatti venne sostituito dal suo allievo Vincenzo Balducci e papa Pio IX gli concesse la pensione, con un vitalizio mensile di 30 scudi. Se ne andò a novanta anni. Dopo aver contribuito a tante morti, dopo aver visto tanti occhi terrorizzati, supplicanti e rassegnati, il pomeriggio di venerdi 18 giugno 1869 chiuse i suoi per sempre, in un letto dell'antico «Arcispedale di Santo Spirito in Saxia» vicinissimo alla sua abitazione in Borgo, a pochi passi dalla Santa Sede.

Le sue esecuzioni furono tutte minuziosamente annotate in un elenco che arriva fino al 17 agosto 1864. Nel 1891 venne pubblicata un'opera di attribuzione incerta, intitolata: «Mastro Titta, er boia dé Roma: memorie di un carnefice scritte da lui stesso» una "falsa auto-biografia", fu pubblicata a dispense dall'editore romano Pierini nel 1891 (si pensa che possa essere stata scritta da un certo Ernesto Mezzabotta, tenendo fedelmente conto degli appunti redatti volta per volta dallo stesso Mastro Titta). Eccone un capitolo, quello che riguarda l'esecuzione di un certo Gioacchino Rinaldi un macellaio di Campo dé Fiori che uccise sua moglie per gelosia:

Il racconto dell'esecuzione di Gioacchino Rinaldi

«Il giorno 9 ottobre compii, dunque, n'antra esecuzione, che destò grandissimo rumore per il movente del delitto, l’amore e la gelosia. E per l’autore del misfatto, Gioacchino Rinaldi de mestiere faceva l'«abbacchiaro» (ndr: a Roma una volta si chiamava così il macellaio) nei pressi dé Campo dé Fiori. E appunto a Campo dé Fiori, per esemplarità maggiore, ebbe luogo er supplizio. Gioacchino Rinaldi era n'omo su la quarantina, piuttosto inoltrata. Rozzo dé persona, dé fisonomia e dé maniere, ma molto ben provveduto dé robba e dé quatrini. Aveva condotto a moje nà bellissima ragazza dé Trastevere, dé nome Giacinta, la quale, sposandolo, aveva ceduto a la volontà dé li parenti, più che a la sua inclinazione.

Giacinta nun sentiva n'avversione pér marito, lo tollerava, ad onta de la sua bruttezza e gli si mostrava grata pé le finezze che le prodigava: abiti costosissimi, gioielli preziosi, e quanto ar trattamento alimentare: «bocca mà che vói?» (ndr:un modo di dire romanesco per affermare e indicare l'abbondanza di cose da mangiare a disposizione). Ad onta de la sua età ar confronto dé lei, Gioacchino era ancora robusto e fervente ne le lotte genetiche. Tanto che la sposa j'era uscita gravida quasi subito.

Nà donna che avesse avuto sortanto appetiti materiali, avrebbe potuto appagasse ed esse felice có lui. Disgraziatamente Giacinta sapeva d’esse bella, poiché je l’avevano detto mille volte i più simpatici, garbati e galanti giovanotti dé Trastevere. I suoi occhi mori, tajati a mandorla a vorte languidi e irrorati, stillanti dé voluttà; a vorte fosforescenti e saettanti dé passione. La sua piccola bocca rossa, sanguigna, fra le cui labbra spiccavano denti candidi, aguzzi come quelli dé n'sorcetto, fatti per dà baci e morsi, er bel viso suo, ovale da la pelle brunodorata, più morbida der velluto. Er collo suo, rotonno e n'carne. La sua testa vezzosa dai capelli neri e ricciuti. Le sue piccole orecchie rosee e diafane, incitanti a sussurraje soavi parole d’amore. La sua superba persona slanciata, snella e pur densa e pasciuta, dar petto torreggiante, dalle anche poderose ed ondeggianti nell’incedere. Le sue mani bianche e levigate. I suoi piedi arcuati e duttili. Ebbene tutto questo che ci'aveva Giacinta aveva già suscitato desideri cocenti e provocato delle dichiarazioni alle quali non era rimasta sempre insensibile. Molti «minenti» (ndr: popolani benestanti, artigiani, commercianti, carrettieri o operai che avevano raggiunto una certa agiatezza economica grazie al loro lavoro) e molti «paini» (ndr: persone di alto livello sociale funzionari dello Stato Pontificio, membri di una classe media agiata, che si distinguevano per i loro modi e il loro abbigliamento più raffinato e discreto rispetto ai "minenti") je avevano fatto nà corte assidua esartando er suo spirito, già pé natura "mobile e fantasioso".

Anche ne la bottega der marito nun je mancavano l'adoratori. Ma forse nun sarebbe venuta meno ai suoi doveri de moje se il Rinaldi nun avesse commesso l’errore dé metteje accanto pé garzone n'giovinetto biondo, roseo, dall'occhi cerulei; nà specie dé cherubino in grembiule bianco, spesso chiazzato dé sangue e sparso dé penne dé polli e dé gallinacci. Questi n'cominciò có Giacinta a fà lo spasimante. Lei ne rise sulle prime. Ma poi, nelle lunghe ore in cui restava sola có lui, mentre er marito annava fora pé le compere, n'cominciò ad ascoltà per rompe la noia, e, travolta da la passione, finì pé dajese là ner negozio stesso, colle imposte e le serranne socchiuse, nelle ore calde der giorno, e alla sera, mentre attendeva er ritorno dé Gioacchino.

L'amore è imprudente dé sua natura e n'breve la tresca della bella "abbacchiara" cor garzone, fu nota non solo ai bottegai, ma ben anco a tutte le serve, che frequentavano Campo de’ Fiori. Solo ad ignoralla era er marito. Ma ce fu chi se prese er triste incarico dé avvertillo, có nà lettera anonima, nella quale je se fornivano tutte le indicazioni particolari per sorprenderli.

L’abbacchiaro che nun aveva mai avuto neppure er più piccolo sintomo dé gelosia e che attenneva có ansia er giorno n'cui Giacinta j'avrebbe dato n'fijo, fu teribbirmente colpito dar fatale annunzio. Tutta la sua felicità era distrutta: l’avvenire nun esisteva più pé lui. Er frutto che Giacinta portava n'grembo forse nun era er suo. Si nun l’avvertivano, nella casa sua sarebbe entrato n'bastardo. E si fosse stato suo, chi jè avrebbe potuto toje er dubbio straziante?

Bisognava finilla. Uccidere l’amante, la moje e er suo portato. Uscì, dicenno che sarebbe tornato a sera tarda. N'vece sull’imbrunì s’appostò ner luogo dove poteva vedé ciò che succedeva à bottega.

Quando la gente n'cominciò a diradasse su la piazza e nella sua bottega s'accese er lume, vide Giacinta ed er garzone che sé scambiavéno moine e tenerezze. Poi er garzone s’avanzò sul limitare der negozio, diede n’occhiata dé fora e chiuse le imposte, lascianno aperto nó spirajo, d’onde firtrava n'filo dé luce.

Gioacchino frenò la propria impazienza, e attese antri cinque minuti, che je parvero, nell’angoscia disperata in cui versava, cinque secoli. Poi attraversò la strada e irruppe ner negozio "come ná bomba".

I due amanti erano là, ner fondo, abbracciati, deliranti. Er Rinaldi nun aveva pensato a munisse der coltello, ma ne trovò uno sur banco: l’afferrò, e avanti che potessero rinvenì da la terribile sorpresa, sgozzò prima er garzone come n'abbacchio recidendoje quasi la testa; poi immerse er cortello reiteramente ner petto e nel ventre dé Giacinta, perché voleva distrugge sia lei che er feto. E i feti erano due. Alle grida dei morenti, accorsero i passanti, quindi le guardie, che arrestarono Rinaldi, che pazzo dé furore continuava a mená cortellate ner ventre dé la moje.

Eretto er processo, Rinaldi confessò tutto, non mostrannose punto pentito der misfatto, anzi affermò d’esse felicissimo d'avé ucciso la moje e i dú bastardi che portava ner ventre. Condannato alla mazzolatura ed allo squarto, nun volle conforti religiosi e morì stoicamente».

[Episodio tratto dall'opera «Mastro Titta, er boia dé Roma: memorie di un carnefice scritte da lui stesso]

Il Museo Criminologico di Roma, situato in via del Gonfalone 29, espone diversi oggetti appartenuti a Mastro Titta. Tra questi reperti e documenti legati alle esecuzioni capitali, si possono ammirare l'iconico mantello rosso che il boia indossava durante le esecuzioni e la tabacchiera, si narra che Mastro Titta offrisse tabacco ai condannati prima della loro fine.