ER CIRIOLA: IL MITO DEL BARCONE SUL TEVERE di Claudio Di Giampasquale

Le nuove generazioni ne hanno sentito parlare dagli anziani, grazie ai loro racconti o da qualche vecchio film in bianco e nero, oppure letto su qualche opera letteraria ambientata nello scorso secolo. Ebbene seppur sbiadito dal tempo, il mito del barcone «Er ciriola» sul Tevere naviga ancora nei ricordi dei romani. Correvano gli ultimi anni in cui il fiume veniva chiamato «er biondo Tevere» come nei tempi antichi, e diverse sue rive erano la «spiaggia der popolo» cioè di quelle persone «che pé prescia o pé sordi nun potevano annà ar mare» ma andavano a bagnarsi nel fiume. Una di queste celebri spiaggie fluviali era situata ai piedi di Ponte Elio nel tratto di fiume che scorre sotto Castel Sant’ Angelo.

C'era una volta, ormeggiato e galleggiante, un barcone di vecchissima data ma ancora "gajardo". Quel barcone era un'antica corvetta "rivisitata a casotto per il tempo libero" che nel secolo precedente fu di proprietà della marina pontificia, agli ordini del papa re. Costruita nel cantiere della "Thames Ironworks and Shipbuilding Company" nel quartiere di Blackwall di Londra, questa corvetta fu battezzata dai britannici col nome "Archimede" e venduta nel 1842 alla flotta dello stato della Chiesa insieme ad altre due. Quando entrò a far parte della "Flotta di Dio" venne benedetta da papa Alessandro VI nel porto fluviale di Ripa Grande appena a valle dell'antico "Pons Sublicius". Unità doganale del Papa Re svolse per decenni il suo onesto ruolo di pattugliamento sul fiume dalla foce risalendo fino a ponte Milvio, fu rimorchiatore, trasportò merci pesanti anche giungendo a navigare in questa veste fino all'altezza di Passo Corese.

Dopo la presa di Roma, divenuto proprietà della guardia doganale del Regno d'Italia, venne abbandonata nei depositi fluviali dell'arsenale di Porta Portese. Verso la fine degli anni venti del novecento, fu acquistata per poche lire dal «sór Benedetti» uno degli ultimi fiumaroli del rione Regola che per generazioni traghettarono romani e forestieri dalla città degli antichi rioni urbani fino all'opposta riva destra del Tevere, verso luoghi di deliziose scampagnate tra orti, vigneti, frutteti e lussuose ville nobiliari. Paradisi che all'epoca del nostro barcone papalino, ormai erano in estinzione sostituiti dal nascente rione Prati ultimo in ordine numerico tra i ventidue rioni di Roma insieme a Borgo sotto il Colle Vaticano unico a trovarsi su quel lato del fiume.

Il nuovo proprietario rimorchiò la vecchia corvetta, per mezzo della sua "barcaccia" di lavoro aiutato dal figlio, servendosi semplicemente della forza della "stanga" un lungo e solido palo con il quale fece forza sul fondale del fiume e con quella delle funi. I due regolanti con grande fatica la spostarono, lentamente, dall'ormeggio dell'arsenale sotto il ponte Sublicio sino alla riva ai piedi del ponte Elio.

Il giovane Benedetti figlio del fiumarolo si chiamava Luigi Rodolfo. Adorava aiutare il papà nell'attività sul Tevere ormai ridottasi quasi solo a trasporto di legname, del vino, dell'olio, della farina e di altre merci, dai porti di Ripetta e di Ripa grande verso le diverse stazioni fluviali di scarico. Ma quel mestiere ormai andava scomparendo, fu dal 1932 che venne chiesto ai fiumaroli di ritirarsi in buon ordine. I genitori volevano per lui un futuro certo preoccupati per la crisi lavorativa del capofamiglia.

Luigi Rodolfo sin dalla nascita si trovava a suo agio a mollo nel fiume, la sua innata acquaticità lo portava a frequenti tuffi e bagni, spesso rimproverato dai genitori quando lo scoprivano a mollo nei momenti sbagliati tipo in certi freddi giorni d'inverno. A Regola lo chiamavano «ciriola» come a Roma vengono chiamate le anguille del Tevere.

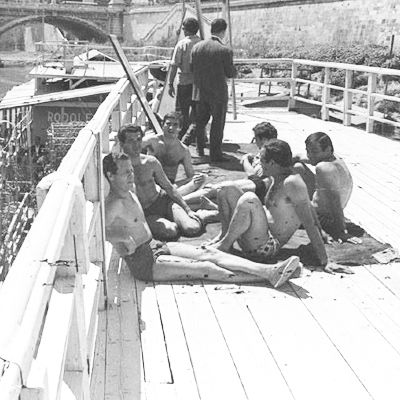

Raggiunta la maggiore età con l'aiuto della famiglia aprì bottega d'elettricista accanto al "Palazzo Pio" in piazza del Biscione dietro Campo dé Fiori alternando quest'attività a quella di ripristino e trasformazione del barcone ormeggiato e galleggiante sulla riva opposta ai piedi del castello. Per quel barcone la famiglia Benedetti aveva in incubazione un'idea innovativa per quei tempi su cui stava riversando non poche aspettative per il futuro del ragazzo investendoci molte risorse economiche nel mutamento della destinazione d'uso. Dopo averne restaurato a regola d'arte le componenti tecniche con il fine di assicurare capacità, resistenza e durata di galleggiamento Luigi Rodolfo insieme al papà e ad altri amici artigiani di Regola e Parione, modificarono e ricoprirono le torve piastre d'acciaio rivettate, ingentilirono il dritto di prora ed anche la poppa con forme meno incombenti squadrando o arrotondandone le sagome, sovrapponendo tra loro una lunga passarella che nascondeva l'affossamento centrale ove erano collocati i poco ortodossi ingranaggi che facevano ruotare le due ruote a pale. Eliminarono gli alberi, unificarono e allargarono le cabine trasformandole in un'ampia sala coperta. Apposero altre sostanziali modifiche necessarie per la nuova finalità di utilizzo decisamente più ludica e conviviale della precedente. Insomma un'ardua impresa di "riprogettazione fai da te" che la trasformò in un'accogliente casotto galleggiante sul Tevere con tanto di gazebo, pergolato e lunga pedana balconata per prendere il sole

Dismisero il vecchio nome e scelsero d'intitolaro "Er Ciriola" in riferimento al soprannome con cui veniva chiamato Luigi Rodolfo lì a Campo dé Fiori e dintorni. E fu così che la famiglia Benedetti, ottenendo le dovute autorizzazioni dal Comune, vi impiantò negli anni trenta uno "stabilimento balneare" sul Tevere, offrendo una serie di servizi di relax e di ristorazione collaterali.

Siamo ancora nella Roma del ventennio, inizialmente lo "stabilimento balneare sul fiume" venne snobbato da chi poteva spendere perchè ritenuto

«posto dé divertimento borgataro pé poracci e morti dé fame» ma i romani di estrazione popolare se ne fregarono e ci andavano magari a bere una spuma e a fare quattro tuffi. Fu dura per i Benedetti resistere economicamente, soprattutto quando l'Italia entrò in guerra, l'attività galleggiò proprio come il barcone ormeggiato dove era posta, ma più con ombre che con luci. Per un lungo periodo venne sospesa.

Le luci si riaccesere nel dopoguerra, negli anni cinquanta Roma riprese a guardare con il sorriso il suo futuro, costruendo sogni e nuovi miti. Come in tutt'Italia, da poco repubblica, anche nella capitale crebbe la nuova gioventù delle speranze, la bella gioventù degli anni della ricostruzione. La gioventù ricca (pochi) e soprattutto quella povera (tanti) che "nun se poteva permette d'annà a Ostia o a Fregene" ma come quella ricca sognava e sperava ed era felice con poco, sotto un pergolato. Era la gioventù dé

«Roma nun fà la stupida stasera». La gioventù dé «Com'è bello fa l'amore quann'è sera».

Fu a un certo punto che su una fiancata comparve la scritta "La Nave dei Folli" in senso buono e conviviale, probabilmente a spronare di cogliere la vita nei suoi aspetti meno seri e drammatici. Quel barcone come un luogo fuori dagli schemi bigotti e convenzionali dell'epoca. Una scritta messa lì non a caso, ma per riprendere la mitica frase di Bukowski (il trasgressivo genio dell'allora corrente letteraria americana denominata "realismo sporco"): «L’individuo equilibrato è un pazzo».

Nel 1956 grazie a Dino Risi che girò da "Er Ciriola" molte scene del magnifico film "Poveri ma Belli", per Luiti Rodolfo e il suo barcone esplose la notorietà anche lontano dalla città eterna. Quella spiaggia fluviale sotto Castel Sant'Angelo divenne "dé moda" di conseguenza un'affollata meta di belle ragazze, turisti e aitanti fusti. Entrò nella cultura e nelle abitudini della Roma di allora, simbolo di gioventù e genuina mondanità urbana. Nel 1961 Pasolini scelse il barcone per la sua prima pellicola "Accattone" poi nel 1962 fu utilizzato dal regista Gallone per la realizzazione di alcune scene del film "Carmen di Trastevere".

A quei tempi non tutti i romani (e non) avevano grande dimestichezza con il nuoto, le acque del Tevere non erano certo favorevoli se in certe situazioni le si prendevano sottogamba, lì da "Er Ciriola" ce n'erano di "spacconi" che per far bella figura davanti alle ragazze compivano gesti scellerati sottovalutando il fiume. Luigi Rodolfo oltre che svolgere quotidianamente il compito di gestore di tutte le attività fu sempre vigile sul comportamento dei suoi avventori suggerendo loro sia a parole che attraverso avvisi scritti i consigli più opportuni. Durante la sua attività si tuffò tutte le volte che una vita era in pericolo, con sangue freddo e capacità, riportando sempre in salvo chi si trovava in pericolo tra le acque. Ricevette centinaia di ringraziamenti, riconoscimenti e medaglie per tante vite che strappò alla morte.

Insomma il «regolante Ciriola, vero omo dé fiume» divenne nei decenni "er mito der Tevere" fino a quando fu la sua vita che si spense proprio accanto al suo amato fiume, in un freddo letto del vicino ospedale Santo Spirito sul lungotevere in Sassia. Qualche anno prima un incendio aveva posto fine anche alla vita del barcone che da allora chiuse per sempre la sua attività.

E fù così che Il "vecchio Archimede" orfano di Luigi Rodolfo, precipitò in rovina privato delle premure del suo padrone.

Negli anni Novanta continuando a galleggiare ormeggiato alla malora, divenne riparo di senzatetto, barboni e pantegane.

Negli anni seguenti, sempre più abbandonata nell'oblio del destino, la vecchia corvetta papale se ne andò per sempre inghiottita dall'antico dio Tevere che decise di dirimere tutto a modo suo, senza colpo ferire, senza se e senza ma, semplicemente con un piena improvvisa che travolse il vecchio scafo in una notte tempestosa. Alla mattina là dove c'era ormeggiata cigolante la "Nave dei Folli" si trovò solo un placido specchio d'acqua. Un pezzo di storia romana fu così cancellata con un improvviso colpo di spugna. Ma non "il mito der Ciriola"